Prefazione

Questa serie di conferenze occupa un posto particolare nella produzione intellettuale di Rudolf Steiner, che negli anni precedenti aveva posto le basi per la spiegazione scientifico-spirituale dei misteri delle forze formanti del corpo fisico. Queste conferenze hanno il loro fulcro nella descrizione del “corpo del fantoma” del Cristo risorto.

A ogni “incarnazione”, a ogni costruzione di un corpo fisico, sono all’opera le forze formanti o costitutive a disposizione dell’uomo in quanto architetto del proprio corpo. Tali forze sono tra l’altro forze intellettive: come lo scultore imprime una forma al blocco di marmo in base ai suoi pensieri, alle sue forme pensiero – dove la statua rappresenta la forma e il pensiero divenuti visibili –, così anche l’uomo scolpisce artisticamente il proprio corpo.

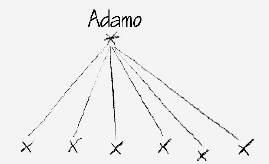

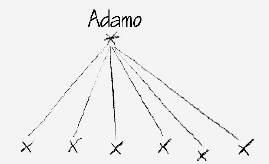

Un’umanità più antica, ispirata dalla rivelazione divina, era ancora in grado di parlare del “peccato originale”, con cui intendeva il deperimento delle forze formanti del corpo fisico. Quell’umanità sapeva ancora che per costituire un corpo umano con le innumerevoli cesellature necessarie a renderlo uno strumento adeguato per un uomo in grado di camminare, parlare e pensare, l’uomo aveva bisogno di un’infinità di forze intellettuali e formanti. Ma nel corso dei millenni, con l’aumento del legame col mondo della materia, queste forze si erano sempre più degradate.

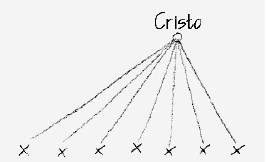

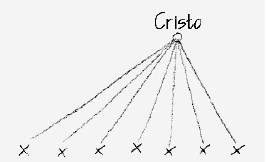

Lo spirito cristico è il Logos divino, il Verbo cosmico, l’organismo concettuale del mondo, reale a livello spirituale. In lui trovano la propria unità non solo tutti i pensieri finali dell’evoluzione, ma anche tutti i pensieri vitali e formanti del corpo fisico, che funge da strumento per conseguire gli obiettivi evolutivi. La cosiddetta “risurrezione” del Cristo è il suo grande atto d’amore, il ripristino di tutte le forze formanti che stanno alla base del corpo umano. Il Cristo mette queste forze a disposizione di ogni uomo: Egli stesso è nel suo spirito pensante, in qualità di Logos cosmico, la totalità di queste forze formanti. L’uomo che si unisce a Lui nello spirito e nell’anima può far sì che queste forze formanti diventino la luce del proprio spirito pensante, il calore del proprio ardente amore e la potenza delle proprie azioni che plasmano la vita.

Nel suo sforzo di tener conto della scienza moderna, la teologia dei nostri tempi ha praticamente perso di vista la realtà della risurrezione. Il dogma del materialismo, in base al quale la materia – la costituzione biologica dell’uomo – determina tutto ciò che si presume sia spirituale o animico l’ha intimidita al punto tale che essa non osa neanche più avanzare l’affermazione opposta, vale a dire che lo spirito è sempre e ovunque il creatore di tutto ciò che avviene nel mondo della materia, nei fenomeni percepibili mediante i sensi. In fondo il cristianesimo tradizionale ha adottato qualcosa di assolutamente non cristiano da Aristotele: la convinzione che l’uomo non esista prima del concepimento, che la sua anima faccia la propria comparsa solo nel momento in cui si forma il corpo. Solo un piccolo passo separa questa idea dal materialismo, dalla convinzione che l’anima dipenda in tutto e per tutto dal corpo.

Eppure: laddove è all’opera l’uomo, è sempre uno spirito che stabilisce cosa deve accadere nel suo corpo, e non il contrario. Anche una macchina non è altro che spirito umano cristallizzato, in cui una somma di pensieri diventa non solo visibile ma anche operante. Ma finora nessuna macchina è stata in grado di produrre anche un solo pensiero. Perfino il calcolatore “più intelligente” può restituire solo ciò che vi è stato “immesso” dall’uomo. Magari ha la capacità programmata di mescolare i dati immessi, ma non certo di produrne di propri o di nuovi!

In queste conferenze il pensiero condizionato dal cervello viene definito “incompetente” quando si tratta di decidere su questioni come la “risurrezione”, comprensibile solo a un pensiero indipendente dal cervello. Molti però sono convinti che un simile pensiero non esista, che non ci possa essere, e questo spiega anche come mai negli ultimi tempi sia cresciuta una generazione di uomini che, pur sentendosi legati all’antroposofia di Steiner, ritengono che in essa tutti gli elementi cristologici abbiano unicamente a che fare con la forma esteriore, con la veste terminologica. Credono che Rudolf Steiner si sia servito di questa terminologia solo per farsi capire dal suo pubblico, ma che avrebbe potuto esporre la sua scienza dello spirito anche senza riferimenti al “Cristo”.

La terminologia usata finora per esprimere la realtà del cristianesimo può ovviamente essere sostituita da un’altra. Ma se il linguaggio di altre ideologie o religioni fosse altrettanto adatto per la sua formulazione, il cristianesimo sarebbe una concezione del mondo, una specie di spiritualità, e non un dato di fatto, un evento storico. Tuttavia l’affermazione fondamentale di Steiner riguardo al cristianesimo è appunto che non si tratta di una dottrina, bensì di una realtà, di un fatto.

Lo spirito delle conferenze contenute in questo libro ci permette forse di aggiungere che dal punto di vista teorico della conoscenza è vero che ciò che viene concepito come al di là dello spirito umano non costituisce un’effettiva realtà per l’uomo. Questo non significa però che lo spirito umano non sia suscettibile di evoluzione, che in virtù del pensiero non sia in grado di rendere reali ed efficaci dentro di sé realtà spirituali sempre nuove. E neppure vuol dire che quello umano sia l’unico spirito che esiste. Così nei tempi antichi il concetto di “Cristo” o di “Logos” veniva riferito a uno spirito che nei suoi impulsi vitali e nelle sue forze animiche era infinitamente più esteso di quanto non lo sia quello umano al suo attuale stadio evolutivo. Ed era proprio questo che si intendeva con l’appellativo “spirito divino”: uno spirito infinitamente più evoluto di quello umano, che di conseguenza può essere visto come prospettiva dell’evoluzione dello spirito umano stesso. Così per il singolo uomo anche il Cristo diventa una realtà spirituale nella misura in cui lo trasforma sempre più in una forza di pensiero e di amore del proprio spirito stesso.

Proprio per il loro prendere sul serio l’essenza del cristianesimo al di là di ogni malintesa tolleranza, queste conferenze furono già allora particolarmente osteggiate. In proposito Rudolf Steiner si esprime così in una conferenza del 7 maggio 1923:

A sua volta al corpo fisico dell’uomo venne procurata un’adeguata freschezza, di modo che gli esseri umani possano attraversare l’ulteriore evoluzione della Terra essendo in grado di scendere dai mondi animico-spirituali per abitare in corpi fisici. Questo è stato l’effetto reale del mistero del Golgota. Ho già spesso accennato al fatto che questo effetto va in una simile direzione – tra l’altro anche in un ciclo di conferenze tenute a Karlsruhe dal titolo Da Gesù a Cristo, che sono state attaccate più di tutte le altre proprio perché, a partire da un senso del dovere esoterico, illustravano delle verità che molti non vorrebbero veder svelate. Si può addirittura affermare che l’ostilità nei confronti della scienza dello spirito da parte di certi ambienti abbia avuto inizio proprio da quel ciclo di conferenze.

Con il peccato originale dell’uomo si intende il progressivo indebolimento del suo spirito rispetto alle forze della materia o della natura. Ogni vera redenzione dell’uomo può quindi consistere soltanto nel fatto che il suo spirito diventa sempre più forte e acquisisce una sempre maggiore capacità di intervenire creativamente in tutti i settori della vita. In questo consiste anche l’esperienza della libertà: solo uno spirito forte può essere libero di fronte alle forze della natura e non in loro balìa. La questione della redenzione è quindi nello stesso tempo anche la questione della libertà: come può l’uomo rendere sempre più forte e creatore il proprio spirito? La risposta è semplice: continuando a far evolvere il proprio pensiero, lo spirito diventa sempre più creativo e libero. Questo a sua volta presuppone un esercizio quotidiano.

Nelle sue conferenze su Il cristianesimo come fatto mistico, agli inizi del ventesimo secolo Steiner aveva attribuito un valore particolare al termine “mistico”, nel senso di invisibile, per distinguerlo dal cristianesimo tradizionale, esteriormente visibile come forma culturale. Lo stesso Steiner ha potuto imparare, continuando a evolvere, che all’uomo non possono bastare il misticismo e la spiritualità allo stato puro. Il Logos cosmico si è fatto carne proprio perché l’uomo è spirito incarnato e in lui tutto ciò che è mistico deve diventare una realtà visibile. Così in seguito, durante e dopo la prima guerra mondiale, Steiner non si è mai stancato di sottolineare che la vita culturale moderna è diventata una vuota “retorica” proprio perché ha perduto la forza necessaria per intervenire in modo creativo in tutti gli ambiti della vita. Nell’economia di oggigiorno, tanto per fare un esempio, è risaputo che le necessità oggettive hanno un peso di gran lunga maggiore di quello di tutti gli ideali umani.

Così per Steiner la questione fondamentale di una moderna scienza dello spirito ha riguardato sempre meno la trasmissione di verità teoriche per la sfera mistico-privata della vita, per andare sempre più in direzione della convivenza umana, dell’organizzazione sociale della vita e del mondo. La domanda è quindi: come può la scienza dello spirito contribuire a rendere l’uomo sempre più forte, sempre più capace di plasmare in maniera dignitosa e filantropica ogni campo della vita sociale attraverso la continua evoluzione del suo spirito? Anche la fondazione della Società antroposofica durante il convegno di Natale del 1923/24 era stata fatta con l’intenzione di rendere la scienza dello spirito accessibile a tutti quelli in cerca di nutrimento spirituale, rendendosi conto che esistono anche persone che si sentono chiamate ad agire nella vita pubblica e professionale come “rappresentanti” della corrente culturale scientifico-spirituale.

È quindi possibile definire la “triarticolazione sociale” di Rudolf Steiner come la sua cristologia applicata, divenuta vita. Allora le forze del fantoma, le forze plasmanti dello spirito umano diventano sempre più caratterizzanti ed efficaci in tutti i settori della vita. Allora il “corpo spirituale” dell’umanità viene edificato come organismo unitario nell’equilibrio armonico fra libertà individuale e solidarietà collettiva. Gli ideali di libertà e amore smettono di essere coltivati in privato come piante da serra, non vengono più goduti solo in situazioni avulse dalla vita come consolazione o svago, ma diventano linfa vitale di ogni questione interpersonale, in grado di intervenire con determinazione negli avvenimenti del mondo.

Pietro Archiati

(nell’estate 2006)

Prima conferenza

L’uomo è libero nel pensiero

Non nella volontà

Karlsruhe, 5 ottobre 1911

Queste conferenze sono destinate a fornirci un’idea dell’evento cristico nella misura in cui esso è legato a un fenomeno storico, alla manifestazione del Cristo nella persona di Gesù di Nazareth.

Talmente tante altre questioni della vita spirituale sono connesse a questa, che proprio grazie alla scelta di un simile tema potremo procurarci una visuale molto ampia nell’ambito della scienza dello spirito e della sua missione. Tale tema ci aiuterà appunto a spiegare qual è il significato del movimento scientifico-spirituale per la vita culturale odierna.

D’altra parte avremo anche occasione di conoscere il contenuto della religione e il modo in cui esso dev’essere destinato alla collettività umana, di conoscerlo nel rapporto con quanto ci dicono le fonti più profonde della vita spirituale, le fonti nascoste della scienza dello spirito, su quello che dev’essere alla base di ogni religione e di ogni aspirazione a una concezione del mondo.

Alcune delle cose di cui dobbiamo parlare sembrano discostarsi parecchio dal tema, ma tutto ci ricondurrà al nostro compito principale.

Ciò a cui è stato appena accennato può anche essere esposto fin dall’inizio in modo più preciso se, per la comprensione della nostra vita religiosa attuale da un lato e per l’approfondimento scientifico-spirituale di tutta la vita animica dall’altro, gettiamo uno sguardo sull’origine sia della vita religiosa che di quella spirituale esoterica negli ultimi secoli.

È infatti proprio negli ultimi secoli dell’evoluzione spirituale europea che abbiamo due direzioni che hanno formato in maniera estrema

• da un lato l’esagerazione del principio di Gesù e

• dall’altro non l’esagerazione, ma la più accurata e coscienziosa conservazione del principio del Cristo.

Nel momento in cui poniamo davanti alle nostre anime queste due correnti, nell’esagerazione del principio di Gesù troviamo un grande errore, un traviamento pericoloso nella vita spirituale degli ultimi secoli; mentre dall’altra parte abbiamo un movimento profondamente significativo, che cerca ovunque la retta via ed evita accuratamente la via sbagliata.

Quindi, già in riferimento a questa valutazione di due movimenti completamente diversi fra loro, dobbiamo annoverarne l’uno fra i più gravi errori e l’altro fra le aspirazioni più serie alla verità.

Il movimento che ci deve interessare anche in rapporto a un’osservazione scientifico-spirituale cristiana, e a cui in un certo senso ci possiamo riferire come a un errore straordinariamente pericoloso, è quello che nella normale vita esteriore viene chiamato “gesuitismo”.

Nel gesuitismo abbiamo una pericolosa esagerazione del principio di Gesù. E in quello che esiste da secoli in Europa come rosicrucianesimo abbiamo invece un movimento cristiano che cerca ovunque accuratamente le vie della verità.

Nella vita comune, fin da quando esiste in Europa una corrente gesuitica, si è sempre parlato del gesuitismo. E già solo per questo a chi voglia studiare la vita spirituale partendo dalle sue origini più profonde deve interessare sapere in che misura il gesuitismo equivale a una pericolosa esagerazione del principio di Gesù.

Tuttavia, se vogliamo occuparci di una vera caratteristica del gesuitismo, dobbiamo da un lato apprendere come i tre principi fondamentali di tutta l’evoluzione cosmica, a cui si accenna nei modi più diversi nelle varie concezioni del mondo, si esplichino a livello pratico anche nella nostra vita esteriore.

Oggi vogliamo prescindere del tutto dal significato e dalla descrizione più profondi delle tre correnti fondamentali della vita e dell’evoluzione, per esaminarle invece così come appaiono allo sguardo esteriore.

In primo luogo abbiamo quella che possiamo chiamare la nostra vita animica nella misura in cui è una vita conoscitiva.

Qualunque cosa si dica contro il carattere astratto di una conoscenza unilaterale, di un anelito unilaterale alla verità, per quanto si possa criticare la mancanza di contatto con la realtà in certi ideali scientifici, filosofici o scientifico-spirituali, colui che sa chiaramente che cosa vuole e che cosa può volere sa che il termine “conoscenza” abbraccia ciò che appartiene alle aspirazioni più profonde e radicate della nostra vita dell’anima.

Infatti, sia che la cerchiamo attraverso il pensiero o mediante la sensazione, il sentimento, la conoscenza significa sempre un orientamento su tutto ciò che ci circonda nel mondo e anche su noi stessi.

Così che, sia che ci vogliamo accontentare delle esperienze più semplici dell’anima, sia che vogliamo farci coinvolgere nelle spiegazioni più complicate sui segreti dell’esistenza, ci dobbiamo dire: per noi la conoscenza rappresenta una questione vitale di primaria importanza. È per mezzo della conoscenza che ci creiamo l’immagine del contenuto del mondo in cui dopotutto viviamo e che costituisce il nutrimento di tutta la nostra anima.

Dobbiamo includere nell’ambito della conoscenza già la primissima impressione sensibile e tutta la vita sensibile, come pure le massime astrazioni dei concetti e delle idee. Ma nella conoscenza va annoverato pure ciò che nell’anima ci sprona a distinguere fra il bello e il brutto. Poiché, anche se in un certo senso è vero che i gusti non si discutono, il fatto di essersi procurati un giudizio relativo al gusto e di essere in condizione di distinguere fra bello e brutto è comunque una conoscenza.

E anche i nostri impulsi morali, ciò che ci spinge a fare il bene e a evitare il male, vanno sentiti come idee morali, come stimoli conoscitivi o emotivi. Sì, anche quella che chiamiamo la nostra “coscienza”, per quanto possa generare impulsi ancora indeterminati, fa parte di ciò che è compreso nel termine “conoscenza”.

Ma ogni uomo dovrà anche ammettere che per così dire sotto la superficie di questa vita spirituale che abbracciamo con la conoscenza c’è ancora qualcos’altro, che già per la vita quotidiana la nostra vita animica ci mostra varie cose che non appartengono alla nostra vita cosciente.

In un primo tempo possiamo far riferimento al modo in cui generiamo costantemente la nostra vita animica mattutina, quando ci ridestiamo dal sonno rinvigoriti e ristorati, e a come dobbiamo dirci che nello stato di sonno abbiamo procurato alla nostra anima qualcosa che non rientra nel campo della nostra conoscenza, della nostra vita cosciente, e in cui la nostra anima lavora piuttosto al di sotto del livello cosciente.

Ma anche per quanto riguarda la vita quotidiana in stato di veglia dobbiamo ammettere di essere mossi da impulsi, istinti e forze che, pur propagandosi nel campo della coscienza, lavorano e funzionano a un livello subcosciente. Ci rendiamo conto che lavorano al di sotto della coscienza quando affiorano alla superficie che separa la nostra vita cosciente da quella subcosciente.

E in fondo anche la vita morale ci mostra l’esistenza di una simile vita animica subconscia.

Nella vita morale vediamo infatti nascere in noi questi o quegli ideali. E basta anche poca conoscenza di sé per potersi dire che, nonostante tali ideali sorgano nella nostra vita animica, non sempre sappiamo quale rapporto abbiano con le più profonde domande dell’esistenza, in che modo i nostri grandi ideali morali siano presenti nella volontà di Dio, nella quale devono in definitiva avere le loro radici.

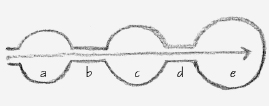

È come se la nostra vita animica subcosciente potesse essere paragonata a ciò che avviene nelle profondità di un mare. Queste profondità del mare della vita animica lanciano le loro ondate verso la superficie e ciò che viene scagliato nello “spazio aereo”, e che potremmo paragonare alla normale vita animica cosciente, viene portato a coscienza, a conoscenza. Ma tutta la vita cosciente ha le proprie radici in una vita animica subconscia.

In fin dei conti tutta l’evoluzione dell’umanità può essere capita solo se si presuppone l’esistenza di una tale vita animica subconscia. Che cosa significano tutti i progressi della vita culturale se non che dalla vita animica subcosciente è stato portato a galla ciò che da tempo viveva sotto la superficie e che ha preso forma solo nel momento in cui è affiorato? È quello che avviene per esempio quando un’idea inventiva prende la forma dell’impulso alla scoperta.

Occorre allora riconoscere come secondo elemento della nostra vita animica la vita animica subcosciente, che esiste in noi esattamente come quella cosciente.

Se paragoniamo questa vita animica subconscia con ciò che in un primo tempo è sconosciuto – ma non inconoscibile – dobbiamo porle davanti un terzo elemento.

Questo terzo elemento risulta senz’altro anche a un’osservazione generale nel momento in cui ci si dice: dirigendo lo sguardo verso l’esterno in base ai sensi o alla ragione o anche in base alla vita spirituale, si conoscono diverse cose. Ma riflettendo più scrupolosamente su tutta la conoscenza, bisogna tuttavia ammettere che dietro ciò che sappiamo del mondo intero si cela qualcos’altro che non è inconoscibile, ma che in ogni epoca va definito come qualcosa di ancora ignoto.

Ciò che ancora non si conosce si trova sotto la superficie di ciò che è noto: nel regno minerale, in quello vegetale e in quello animale, e appartiene sia alla natura esteriore che a noi stessi. Fa parte di noi nella misura in cui assorbiamo ed elaboriamo nella nostra organizzazione fisica le sostanze e le forze del mondo esteriore. E nella misura in cui abbiamo dentro di noi una porzione di natura, abbiamo anche una parte ignota della natura.

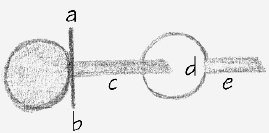

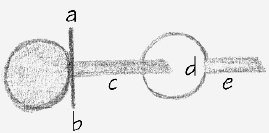

Nel mondo in cui viviamo dobbiamo quindi distinguere tre elementi:

• la nostra vita spirituale cosciente, vale a dire ciò che rientra nella coscienza, poi

• ciò che si trova al di sotto della soglia della coscienza come nostra vita animica subconscia, e infine

• ciò che vive in noi come vita sconosciuta della natura e nel contempo come vita umana ignota, come parte della grande natura sconosciuta.

Questa triplicità risulta direttamente da un’osservazione sensata del mondo, a prescindere da tutte le designazioni dogmatiche, da tutte le tradizioni filosofiche o scientifico-spirituali, nella misura in cui queste si rivestono di definizioni concettuali o si esprimono in schemi.

Se ci si chiede in che modo lo spirito umano abbia sempre espresso il fatto che i tre elementi appena descritti non esistono solo nel suo ambiente ma anche nel mondo intero a cui esso appartiene, ci si deve rispondere: l’uomo l’ha espresso

• dando il nome di “Spirito” a ciò che si fa conoscere sull’orizzonte della conoscenza;

• definendo “Figlio” o “Logos” quello che agisce nella vita animica subcosciente e da questa lancia in alto solo le sue onde; e

• chiamando “principio del Padre” quello che fa parte della natura a noi ignota e di quella parte del nostro essere affine alla natura. Lo spirito umano l’ha sempre definito così poiché sentiva che questo era il terzo elemento che integrava gli altri due.

Oltre a quello che abbiamo presentato come il principio dello Spirito, del Figlio e del Padre, valgono naturalmente e hanno la loro giustificazione anche le altre distinzioni che sono sempre state fatte nelle varie concezioni del mondo. Si potrebbe tuttavia dire che i concetti o le distinzioni più popolari risultano nel momento in cui ci poniamo di fronte a quanto è appena stato descritto.

Ora chiediamoci: qual è il modo migliore in cui possiamo illustrare il passaggio dalla vita animica subconscia, che rientra nel principio del Figlio, a ciò che appartiene allo Spirito, e quindi si svolge direttamente nella vita animica cosciente?

Il modo migliore per cogliere questo passaggio consiste nel renderci conto che proprio nella vita spirituale ordinaria dell’uomo – nella coscienza – giocano chiaramente dal subconscio quegli elementi che, rispetto agli elementi dell’intelletto e del sentimento, dobbiamo chiamare elementi della volontà.

A tal scopo è sufficiente interpretare in maniera corretta la frase biblica: «Lo spirito è pronto» – ove si accenna al fatto che tutto quel che viene compreso con la coscienza appartiene all’ambito dello spirito – «ma la carne è debole», con cui si intende tutto ciò che si trova perlopiù nel subconscio.

Per quanto concerne la natura della volontà, basta che l’uomo rifletta su ciò che sorge dal subconscio per poi ricadere nella nostra vita cosciente quando, dopo che le “onde” sono affiorate dal mare più profondo della vita animica, ce ne formiamo dei concetti coscienti. Solo nel momento in cui trasformiamo in concetti e in idee ciò che è radicato come forze animiche trainanti negli elementi oscuri della vita animica, esso diventa il contenuto dello Spirito. Altrimenti rimane un contenuto nel campo del Figlio.

E mentre la volontà sale nella vita dell’intelletto per mezzo del sentimento, vediamo chiaramente di fronte a noi le onde che dal mare del subconscio si infrangono nella coscienza.

Possiamo quindi dirci che nella triade della vita animica, abbiamo negli elementi “intelletto” e “sentimento” qualcosa che appartiene alla vita animica cosciente, ma il sentimento scende già nel campo della volontà. E più ci avviciniamo agli impulsi volitivi, alla vita volitiva, più ci immergiamo nel subconscio, in quelle zone oscure nelle quali ci caliamo completamente quando la coscienza si spegne del tutto nella vita del sonno profondo senza sogni.

Il genio della lingua è molto più avanti dello spirito umano cosciente e per questo spesso dà il nome giusto a delle cose che probabilmente verrebbero definite in modo sbagliato se l’uomo avesse pieno potere sul linguaggio per mezzo della coscienza. Ecco allora che per esempio certi sentimenti vengono espressi nel linguaggio in modo tale che già la parola comunichi l’affinità fra sentimento e volontà. E così nella nostra lingua usiamo la parola “volontà” anche quando non intendiamo esprimere un impulso volitivo ma solo un contenuto sentimentale. Il genio della lingua usa questo termine per certi sentimenti profondi di cui non ci si rende ben conto.

È quello che si verifica per esempio quando parliamo di “controvoglia”. In questo caso non occorre affatto avere lo stimolo di fare l’una o l’altra cosa, non è necessario effettuare il passaggio alla volontà, ma nella vita animica subcosciente si esprime l’affinità esistente fra sentimenti profondi di cui non ci si rende più conto e l’area della volontà.

Per il fatto che l’elemento volitivo discende nel campo della vita animica subcosciente dobbiamo ammettere che quest’ambito volitivo è in un rapporto con l’uomo, con la sua essenza individuale e personale, del tutto diverso da quello in cui si trova nel campo della conoscenza, nel campo dello spirito.

E quando nella nostra distinzione usiamo le parole “Spirito” e “Figlio” possiamo dire che è possibile destare in noi l’idea che l’uomo debba rapportarsi allo Spirito e al Figlio in due modi diversi. Come va intesa questa affermazione?

È facile capirla anche già nella vita comune. Certo, sul campo della conoscenza si discute nei modi più diversi, ma bisogna dire che, se solo gli uomini si intendessero sui concetti e le idee da loro formulati a proposito dell’ambito della conoscenza, la controversia legata alle questioni conoscitive andrebbe via via svanendo.

Ho già sottolineato diverse volte che abbiamo smesso di litigare sulle questioni della matematica per il fatto che le abbiamo portate al livello della coscienza, mentre continuiamo a discutere sulle cose che non abbiamo ancora portato al livello della coscienza e in cui lasciamo agire i nostri impulsi, istinti e passioni subconsci.

E con questo si è già accennato al fatto che il campo della conoscenza è qualcosa di più universalmente umano rispetto al subconscio.

Quando ci troviamo di fronte a un altro uomo, qualunque sia il rapporto che abbiamo con lui, dobbiamo dirci: il campo della vita spirituale cosciente è qualcosa su cui dev’essere possibile un’intesa fra individuo e individuo.

E una vita animica sana si esprime nel desiderio, nella speranza di potersi intendere con l’altro sulle questioni della vita spirituale, della vita animica cosciente. Saremmo in presenza di una vita animica malata nel caso in cui svanisse la speranza di andare d’accordo con l’altro sulle cose della conoscenza, della vita spirituale cosciente.

Invece l’elemento volitivo e tutto ciò che c’è nel subconscio, quando ci muove incontro nell’altra persona, si presenta come qualcosa su cui in definitiva non possiamo intervenire, ma che dobbiamo considerare come il più intimo santuario dell’altro.

Prendiamo solo in considerazione quanto è sgradevole per una vita interiore sana la sensazione che la volontà di un’altra persona venga soppressa. Ci si renda conto che la disattivazione in un’altra persona della vita cosciente per mezzo dell’ipnosi o di un altro metodo violento suscita un’impressione spiacevole a livello non solo estetico ma anche morale, che si prova una simile impressione quando si vede la volontà di una persona agire direttamente su quella di un’altra.

L’unico atteggiamento sano consiste nell’esercitare ogni influsso sulla volontà altrui solo attraverso la conoscenza.

È tramite la conoscenza che le anime devono intendersi fra loro. Ciò che uno vuole deve prima trasferirsi nella coscienza per agire nella conoscenza dell’altro, e toccare la volontà dell’altro solo passando per la conoscenza. Solo questo può apparire soddisfacente nel senso ideale più elevato in una vita animica sana. E ogni tipo di influenza coatta esercitata da una volontà su un’altra deve suscitare un’impressione sgradevole.

In altre parole: nella misura in cui è sana, la natura umana tende a sviluppare la vita comunitaria nel campo dello spirito, e ad apprezzare e rispettare come un santuario inviolabile il campo del subconscio che si esprime nell’organizzazione umana, destinato a riposare nella personalità, nell’individualità del singolo e a cui ci si può accostare solo attraverso la porta della conoscenza cosciente. Questo perlomeno è quanto dovrebbe sentire una coscienza moderna dei nostri tempi se sa di essere sana.

Nelle conferenze successive vedremo se le cose sono state così anche per tutte le epoche dell’evoluzione umana. Ma ciò che è appena stato detto può farci riflettere direttamente e con chiarezza su quello che, perlomeno per la nostra epoca, è dentro di noi e al di fuori di noi.

Questo è in relazione con il fatto che in fondo il campo del Figlio – tutto ciò che indichiamo come Figlio o come Logos – dev’essere vissuto in ognuno di noi come questione individuale, del tutto personale, e che il campo dello Spirito è invece il terreno comune su cui si può lavorare da uomo a uomo.

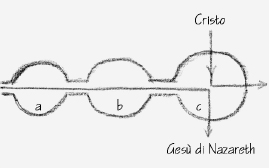

Ciò che è appena stato detto viene espresso nel modo più significativo e grandioso in tutti i racconti che il Nuovo Testamento ci offre sulla figura del Cristo Gesù e sui suoi primi discepoli e seguaci.

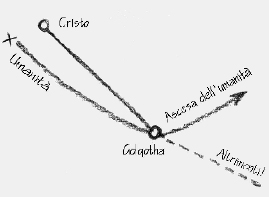

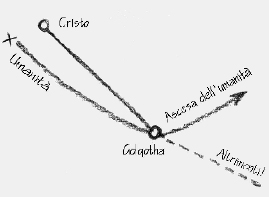

Vediamo – e lo possiamo ricavare da tutto ciò che abbiamo potuto dire a proposito dell’evento cristico – come in sostanza i seguaci che erano andati incontro al Cristo Gesù quand’era in vita abbiano perso la testa quando è finito sulla croce, quando ha finito per morire di una morte che nella terra in cui aveva avuto luogo l’evento cristico veniva considerata l’unica espiazione possibile per i crimini più gravi commessi da uomo.

E anche se quella morte in croce non ha avuto su tutti il medesimo effetto che ha avuto su Saulo, poi diventato Paolo – che quando era ancora Saulo ne aveva tratto la conseguenza: «Chi muore di una simile morte non può essere il Messia o il Cristo!» –, se sugli altri discepoli ha prodotto un’impressione per così dire più blanda, è comunque evidente che gli scrittori dei vangeli volevano dar l’impressione che il Cristo Gesù avesse perso tutta l’influenza che esercitava sui cuori delle persone della sua cerchia per il fatto di soccombere all’infamia della morte sulla croce.

Ma vediamo che a questo messaggio è collegato qualcos’altro, e cioè che l’influenza acquisita dal Cristo Gesù, e che dovremo descrivere in modo ancor più preciso in queste conferenze, è ritornata dopo la “risurrezione”.

Oggi possiamo pensare quel che vogliamo della risurrezione, ne parleremo nei prossimi giorni nel senso della scienza dello spirito e allora, se solo lasceremo agire su di noi le narrazioni dei vangeli, ci renderemo conto di una cosa: che per quelli di cui si racconta che il Cristo sia apparso loro dopo la risurrezione, Egli è diventato in un modo del tutto speciale e diverso ancor più presente di quanto non lo fosse stato prima.

Già nella discussione sul Vangelo di Giovanni ho lasciato intendere che è impossibile che una conoscente di Gesù di Nazareth non l’abbia riconosciuto tre giorni dopo e abbia potuto scambiarlo per qualcun altro, a meno che Egli non le sia apparso in un aspetto trasformato. I vangeli vogliono assolutamente suscitare l’impressione che il Cristo sia apparso in un’altra forma.

Ma oltre a questo vogliono anche dire che nell’interiorità dell’anima umana doveva esserci una certa ricettività affinché il Cristo trasformato potesse agire su di essa. E su quella ricettività non bastava l’azione di ciò che appartiene al campo dello spirito, ma ci voleva anche l’effetto prodotto dalla visione diretta dell’esistenza dell’Entità cristica.

Se ci chiediamo che cosa c’è in questione qui, dobbiamo risponderci: quando abbiamo di fronte a noi un uomo, ciò che agisce su di noi è molto più di quanto accogliamo nella nostra coscienza. Nell’istante in cui un uomo o un altro essere agisce su di noi, la nostra vita interiore subisce l’effetto di elementi subconsci prodotti dall’altro essere senza che passino per la coscienza, e che possono essere creati solo perché l’altro ci appare come entità nella propria realtà.

Ciò che il Cristo ha prodotto da essere a essere subito dopo la cosiddetta risurrezione era qualcosa che agiva nella vita animica cosciente dei discepoli a partire dalle loro forze animiche inconscie, dalla loro conoscenza del Figlio.

Da qui le differenze nelle descrizioni del Cristo risorto, da qui la diversità delle caratteristiche dei modi in cui il Cristo ha agito sull’uno o sull’altro, o è apparso a questo o a quello a seconda della loro natura. Si tratta di effetti prodotti dall’Entità cristica sul subconscio delle anime dei suoi discepoli. Sono qualcosa di assolutamente individuale e non dobbiamo essere urtati dal fatto che tali apparizioni non vengano descritte in maniera uniforme ma eterogenea.

Ma allorché quello che il Cristo doveva diventare per il mondo ha dovuto portare a tutti gli uomini qualcosa che li accomunasse, è stato necessario che dal Cristo non provenisse solo quest’azione individuale, l’effetto del Figlio, ma che venisse da Lui rinnovato anche l’elemento dello Spirito, che può creare comunione nella vita umana. Questo viene caratterizzato dal fatto che, dopo aver agito sulla natura del Logos degli uomini, il Cristo manda lo Spirito sotto forma di Spirito rinnovato ovvero “Santo”.

In tal modo viene creato l’elemento comune, contraddistinto dalla seguente affermazione: dopo aver ricevuto lo Spirito, i discepoli cominciarono a parlare nelle lingue più diverse. Così si fa riferimento all’elemento comune a tutti presente nella discesa dello Spirito Santo.

E c’è anche un altro elemento con cui si indica la differenza fra questa venuta e la semplice trasmissione della forza del Figlio. Negli Atti degli Apostoli si racconta infatti come determinate persone da cui si sono recati gli apostoli, pur avendo già ricevuto il battesimo «In nome del Signore Gesù» – accennato nel testo a livello simbolico con l’imposizione delle mani –, abbiano dovuto ricevere in aggiunta lo “Spirito”.

Per questo dobbiamo dirci che proprio nella descrizione dell’evento cristico ci viene fatta notare in modo incisivo la differenza fra quell’effetto che dev’essere definito il vero effetto cristico – che agisce sugli elementi animici subcoscienti e deve quindi avere un carattere personale e intimo – e l’elemento spirituale che rappresenta qualcosa di comune.

Questo aspetto dell’evoluzione cristiana l’hanno voluto rispettare con il massimo scrupolo possibile, nei limiti della debolezza umana, coloro che si sono dati il nome di rosicruciani. Hanno voluto far sì che dappertutto, perfino nelle sfere più alte dell’iniziazione, si agisse esclusivamente su ciò che è a disposizione di tutti nell’evoluzione umana, vale a dire sullo spirito.

L’iniziazione dei Rosacroce era un’iniziazione spirituale. Non è mai diventata un’iniziazione della volontà, poiché la volontà dell’uomo veniva rispettata come qualcosa di sacro nell’interiorità dell’anima.

Per questo l’uomo veniva elevato a quell’iniziazione che lo doveva condurre attraverso gli stadi dell’immaginazione, dell’ispirazione e dell’intuizione, fino al punto da riconoscere dentro di sé che cosa doveva essere prodotto dall’evoluzione dell’elemento spirituale. Non si doveva agire sull’elemento volitivo.

Ma non confondiamolo con l’indifferenza nei confronti della volontà! Escludendo l’azione diretta sulla volontà, si esercitava in maniera indiretta la più pura azione spirituale passando per lo spirito. Quando ci intendiamo con l’altro su come addentrarci sul sentiero della conoscenza dello spirito, dal sentiero spirituale promanano la luce e il calore che possono ravvivare anche la volontà – ma sempre mediante lo spirito, mai in un altro modo.

Per questo nel rosicrucianesimo vediamo rispettati nel senso più alto quegli elementi dell’essenza cristiana che vengono espressi in maniera duplice:

• da un lato nell’elemento del Figlio, nell’azione del Cristo che penetra profondamente nel subconscio umano,

• e dall’altro nell’azione dello Spirito che si estende su tutto ciò che deve rientrare nell’orizzonte della nostra coscienza.

Dobbiamo certamente far entrare il Cristo nella nostra volontà, ma per i rosacroce il modo in cui gli uomini devono intendersi fra loro sul Cristo nella vita può consistere solo nella capacità dell’anima di penetrare conoscitivamente sempre più nell’invisibile.

Quelli normalmente noti con il nome di “gesuiti” presero la via opposta, in reazione a certe altre correnti spirituali presenti in Europa.

La differenza fondamentale, radicale, fra la via spirituale giustamente definita “cristiana” e quella “gesuitica” che sottolinea il principio di Gesù è questa: la via gesuitica mira ad agire ovunque direttamente sulla volontà, vuole effettuare un intervento diretto sulla volontà.

Ne abbiamo un esempio eloquente già nel modo in cui viene formato l’allievo del gesuitismo. Il gesuitismo non va preso alla leggera – non solo in generale, ma anche a livello esoterico –, poiché ha le sue radici nell’esoterismo. Non è però radicato nella vita spirituale riversatasi tramite il simbolo della Pentecoste, ma vuole radicarsi direttamente nell’elemento Gesù del Figlio, vale a dire nella volontà. E per questo ingigantisce l’elemento Gesù della volontà.

Questo ci appare nel momento in cui ci occupiamo di quella che dev’essere chiamata la componente esoterica del gesuitismo: gli “esercizi spirituali”. Come sono strutturati?

L’importante è che ogni allievo del gesuitismo esegua degli esercizi che conducono nella vita dello spirito, ma nella volontà, e che in ambito esoterico giungano alla volontà attraverso una rigorosa disciplina, si potrebbe dire mediante un addestramento. Ciò che conta è che questa disciplina della volontà non scaturisca solo dalla superficie della vita, ma da stadi più profondi, poiché l’allievo viene condotto spiritualmente, ma nella direzione a cui abbiamo accennato.

Se prescindiamo dagli esercizi di preghiera propedeutici a quelli esoterici del gesuitismo, e prendiamo in esame questi esercizi spirituali nella loro caratteristica principale, dobbiamo dire che l’allievo deve innanzitutto evocare un’immaginazione vivente del Cristo Gesù come re del mondo – si noti bene: un’immaginazione. E chi non aveva fatto questi esercizi e non aveva sperimentato nella propria anima la trasformazione che tali esercizi animici significano per l’uomo nel suo complesso, non veniva ammesso agli effettivi gradi del gesuitismo. Ma queste rappresentazioni immaginative del Cristo Gesù come re del mondo dovevano essere precedute da qualcos’altro.

Lì l’uomo deve immaginarsi – in profonda solitudine e in isolamento – l’immagine di un uomo che viene creato nel mondo e soccombe al peccato e quindi anche alla possibilità delle pene più terribili. E viene prescritto rigidamente come dev’essere l’immagine di un uomo che, se lasciato a se stesso, soggiace ai tormenti di tutte le punizioni possibili.

Le prescrizioni sono estremamente rigide e, senza che altri concetti e idee entrino nell’anima, il futuro gesuita deve vivere dentro di sé l’immagine dell’uomo abbandonato da Dio, esposto ai castighi più terribili, e il sentimento che gli fa dire: «Quello sono io quando sono venuto al mondo e ho abbandonato Dio, esponendomi alla possibilità delle pene più tremende!» Questo deve provocare il timore dell’abbandono da parte di Dio e l’avversione per l’uomo così com’è di natura.

Allora, in un’ulteriore immaginazione, all’immagine dell’uomo abietto abbandonato da Dio deve aggiungersi quella del Dio misericordioso che poi diventa il Cristo e con le sue azioni sulla Terra espia ciò che l’uomo ha perpetrato allontanandosi dal sentiero divino.

All’immaginazione dell’uomo abbandonato da Dio devono farsi incontro tutta la misericordia e l’amore dell’essere cristico, a cui solo va attribuito il fatto che l’uomo non sia esposto a tutti i castighi che agiscono sull’anima. E con la stessa vitalità con la quale prima nell’anima del novizio gesuita si è dovuto radicare l’aborrimento per l’abbandono del sentiero divino, ora in lui deve trovar posto il sentimento dell’umiltà e della contrizione nei confronti del Cristo.

Una volta provocate nell’allievo queste due qualità del sentimento, l’anima deve trascorrere diverse settimane nella pratica di rigorosi esercizi, nei quali si raffigurano nell’immaginazione tutte le immagini della vita di Gesù – dalla nascita alla morte in croce e alla risurrezione. E poi nell’anima nasce tutto ciò che deve sorgere quando l’allievo, con la sola eccezione del tempo necessario a nutrirsi, vive in assoluto isolamento, non lasciando agire sull’anima nient’altro che le immagini della vita misericordiosa di Gesù descritte dal Vangelo. Questo non viene immaginato solo in pensieri e concetti, ma deve agire sull’anima mediante rappresentazioni vivide e sostanziose.

Solo chi sa come l’anima viene trasformata dalle immaginazioni che agiscono in maniera del tutto vitale sa anche che in simili condizioni si può trasformare l’anima in qualcosa di completamente diverso. E tali immaginazioni, proprio perché si estendono in assoluta unilateralità dapprima sull’uomo peccatore, poi solo sul Dio misericordioso e infine soltanto sulle immagini del Nuovo Testamento, rafforzano la volontà grazie alla legge della polarità. Queste immagini producono quindi un effetto diretto, poiché ogni riflessione su di esse va doverosamente evitata. Rimane allora soltanto una rappresentazione delle immaginazioni che ho appena descritto.

Ne consegue che negli ulteriori esercizi il Cristo Gesù – e adesso si può parlare esclusivamente di Gesù e non più del Cristo – viene immaginato come il re universale del mondo, nell’esaltazione dell’elemento Gesù.

“Gesù” è solo un elemento di questo mondo, poiché per il fatto che il Cristo si è dovuto incarnare in un corpo umano, il puro spirito ha preso parte al mondo fisico, ma di fronte a questo coinvolgimento nel mondo fisico troviamo le parole monumentali e significative: «Il mio regno non è di questo mondo».

Si può sottolineare l’elemento Gesù facendo di Gesù un re di questo mondo, rendendolo quello che sarebbe diventato se non avesse resistito al tentatore che gli voleva dare «Tutti i regni del mondo e la loro magnificenza».

Gesù di Nazareth sarebbe dovuto diventare un re che, a differenza degli altri sovrani che possiedono solo un pezzo della Terra, avrebbe avuto il pianeta intero come regno. Si immagini dunque questo re rappresentato in questo modo, con il suo potere regale ingrandito al punto che tutta la Terra faccia parte del suo regno. Allora lo si rappresenta in quell’immagine che deve derivare dagli altri esercizi che hanno già irrobustito a sufficienza la volontà dell’allievo dei gesuiti.

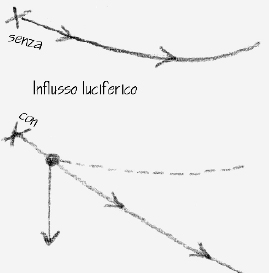

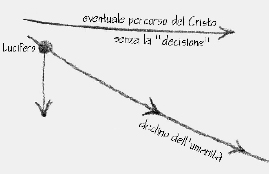

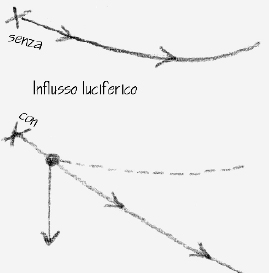

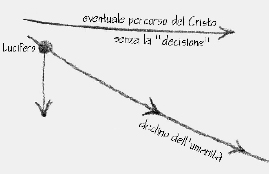

E per preparare quest’immagine del “re Gesù”, di questo dominatore di tutti i regni della Terra, occorre raffigurarsi in un’immaginazione “Babilonia” e la pianura circostante come immagine vivente, e Lucifero con la sua bandiera che troneggia su Babilonia.

Questa immagine va rappresentata con grande precisione, poiché è una rappresentazione quanto mai efficace: il re Lucifero con la sua bandiera e le sue schiere di angeli luciferici, seduto tra fuoco e fumo, che invia i suoi angeli alla conquista dei regni della Terra. E in un primo tempo tutto il pericolo che emana dalla bandiera di Lucifero dev’essere immaginato da solo, senza gettare neppure uno sguardo su Gesù. L’anima dev’essere completamente assorbita dall’immaginazione del pericolo che promana dalla bandiera di Lucifero, deve imparare a percepire come il più grande pericolo per l’esistenza terrena quello che verrebbe provocato dalla vittoria della bandiera di Lucifero.

E dopo che quest’immagine ha fatto il suo effetto, il suo posto dev’essere preso dall’altra, quella della “bandiera di Gesù”. A tale scopo l’allievo deve raffigurarsi Gerusalemme e la pianura che la circonda, il re Gesù con intorno le sue schiere e l’immagine di come le invii, di come sconfigga e sbaragli le schiere di Lucifero, diventando il re di tutta la Terra. È la vittoria della bandiera di Gesù su quella di Lucifero!

Queste sono le immagini che rafforzano la volontà e che vengono presentate all’anima dell’allievo dei gesuiti. È questo che trasforma del tutto la sua volontà, che fa sì che in essa – poiché egli vi è stato educato in modo esoterico-tecnico – vi sia un’astrazione da tutto il resto e una dedizione all’idea: «Il re Gesù deve diventare il signore della Terra! E noi che facciamo parte del suo esercito dobbiamo usare tutti gli strumenti atti a fare di Lui il dominatore della Terra. Questo promettiamo noi che apparteniamo all’esercito radunato sulla pianura di Gerusalemme contro l’esercito di Lucifero sulla piana di Babilonia». E la massima onta per un soldato del re Gesù consiste nel disertare la bandiera!

Questo che è riassunto in un unico atto volitivo è qualcosa che può dare un’enorme forza alla volontà. Per descriverlo dobbiamo chiederci: che cosa è stato toccato direttamente nella vita animica? L’elemento che dev’essere considerato sacro, su cui non si deve intervenire, e cioè la volontà.

Nella misura in cui negli insegnamenti gesuitici si interviene sulla volontà, facendo sì che “Gesù” si intrometta in pieno nell’elemento volitivo, si assiste a una pericolosa unilateralità del concetto di Gesù. Pericolosa perché in tal modo la volontà diventa forte al punto da poter agire direttamente anche su quella degli altri. Laddove infatti la volontà diventa così forte per mezzo di immaginazioni, cioè mediante strumenti occulti, acquisisce anche la facoltà di esercitare un’influenza diretta sugli altri. Lo stesso vale anche per tutte le altre vie esoteriche a cui può ricorrere una simile volontà.

Fra le molte correnti degli ultimi secoli ne vediamo quindi due in particolare:

• una che ha esaltato l’elemento Gesù e vede nel re Gesù l’unico ideale del cristianesimo e

• un’altra che si attiene esclusivamente all’elemento Cristo e lo distingue con cura da quello che va oltre. È una corrente che è anche stata molte volte denigrata poiché non si scosta dalla convinzione che il Cristo abbia mandato lo “Spirito” per fare il proprio ingresso nei cuori e negli animi degli uomini attraverso di lui.

Nell’evoluzione culturale degli ultimi secoli non esiste quasi contrasto più grande di quello fra il gesuitismo e il rosicrucianesimo, poiché il primo non contiene nulla di ciò che per il secondo è il massimo ideale del rispetto del valore e della dignità umani, e poiché il rosicrucianesimo ha sempre voluto preservarsi da ogni influenza che potesse anche debolmente essere definita come un elemento gesuitico.

Con questo ho voluto mostrarvi come perfino nella vita ordinaria un elemento così elevato come il principio di Gesù possa venir esasperato, diventando quindi pericoloso, e come sia necessario immergersi nelle profondità dell’Entità cristica se si vuol capire come la forza del cristianesimo debba consistere nella massima stima della dignità e del valore dell’uomo e nel non entrare mai con passi goffi in quello che l’uomo deve considerare il suo più intimo santuario.

Per questo la mistica cristiana, e soprattutto il rosicrucianesimo, vengono contestati così veementemente dall’elemento gesuitico: perché si sente che il vero cristianesimo va cercato in modo diverso da quello in cui solo il “re Gesù” riveste un ruolo. Ma, attraverso le immaginazioni a cui vi ho accennato e gli esercizi che vi ho descritto, la volontà diventa talmente forte da poter vincere perfino le obiezioni mosse dallo spirito.

Seconda conferenza

I vangeli come

autoesperienza dell’uomo

Karlsruhe, 6 ottobre 1911

Ieri ho cercato di delineare un tipo di iniziazione non in accordo con la nostra valutazione della natura umana, di un’iniziazione che rappresenta un’acquisizione di certe facoltà occulte, come quella che troviamo nel gesuitismo e che, a fronte di concezioni occulte affinate e purificate, non possiamo considerare buona.

D’ora in poi il mio compito consisterà nel presentare la via dei Rosacroce come quella che davvero fa sua la valutazione della natura umana che noi possiamo riconoscere come nostra. Ma per questo è necessario che prima ci intendiamo su alcuni concetti.

Da spiegazioni fatte più volte sappiamo che l’iniziazione rosicruciana è in sostanza un ampliamento di quella cristiana, al punto che la si può chiamare iniziazione “cristiano-rosicruciana”. E in precedenti cicli di conferenze sono state confrontate

• l’iniziazione puramente cristiana con i suoi sette stadi e

• l’iniziazione rosicruciana, anch’essa caratterizzata da sette stadi.

Ma ora occorre far notare che il principio del progresso dell’anima umana va assolutamente salvaguardato anche rispetto all’iniziazione.

Sappiamo che l’iniziazione rosicruciana ha avuto inizio intorno al tredicesimo secolo e che a quei tempi ha dovuto essere riconosciuta come l’iniziazione giusta per l’anima umana più progredita da parte di quelle individualità preposte alla guida delle sorti più profonde dell’evoluzione umana.

Ma già da questo deve risultare evidente che l’iniziazione dei Rosacroce tiene conto dell’evoluzione dell’anima umana e che perciò deve considerare in modo particolare il fatto che tale evoluzione ha proseguito il suo cammino dal tredicesimo secolo, ragion per cui le anime che oggi vanno condotte all’iniziazione non possono più avere lo stesso punto di vista che avevano allora.

Desidero sottolinearlo particolarmente, poiché ai nostri tempi c’è una forte tendenza a voler apporre un marchio o un’etichetta a qualunque cosa. Per via di questa brutta abitudine, e non per un motivo fondato, è nata una definizione della nostra corrente scientifico-spirituale che a poco a poco potrebbe generare delle situazioni spiacevoli.

Pue essendo giusto che all’interno della nostra corrente scientifico-spirituale si può ritrovare quello che dev’essere chiamato “il principio del rosicrucianesimo”, e che dalla nostra corrente si può risalire alle fonti di questo movimento; e pur essendo vero, da un lato, che quelli che si addentrano nelle fonti del rosicrucianesimo per mezzo del nostro attuale approfondimento scientifico-spirituale possono chiamarsi “rosacruciani”, dall’altro lato va sottolineato che dal di fuori non si ha alcun diritto di definire rosicruciano il tipo di corrente scientifico-spirituale da noi instaurato. E questo per il semplice motivo che così facendo si imprimerebbe consciamente o inconsciamente un marchio sbagliato alla nostra corrente.

Non ci troviamo più al punto in cui stavano i rosicruciani dal tredicesimo secolo in poi, ma teniamo conto del progresso dell’anima umana.

Per questo quella che viene illustrata nel mio libro L’iniziazione: come si consegue la conoscenza dei mondi superiori? come la via più adatta per ascendere alle sfere spirituali non va assolutamente confusa con quella che può essere chiamata la “via rosicruciana”. Con la nostra corrente si può dunque penetrare nel vero rosicrucianesimo, ma la sfera della nostra corrente spirituale, che abbraccia un campo molto più vasto di quello del rosicrucianesimo, vale a dire quello dell’intera scienza dello spirito, non può essere definita rosicruciana.

La nostra corrente dev’essere chiamata la scienza dello spirito di oggi, la scienza dello spirito del ventesimo secolo. E soprattutto gli estranei incorrerebbero più o meno inconsciamente in una sorta di equivoco se definissero senz’altro “rosicruciano” il nostro orientamento.

Ma dev’essere nostra, come una conquista eminentemente rosicruciana dalla nascita nel tredicesimo secolo della moderna vita spirituale occulta, quella in base alla quale tutta l’iniziazione odierna deve apprezzare e riconoscere nel senso più profondo della parola come qualcosa di autonomo nell’interiorità umana quello che, come abbiamo già accennato ieri, viene definito il più sacro centro della volontà dell’uomo. E poiché per mezzo dei metodi occulti descritti ieri la volontà dell’uomo viene per così dire sopraffatta, asservita e condotta in una determinata direzione, è necessario che il vero occultismo si opponga energicamente a un tale orientamento.

Prima di occuparci di una caratteristica del rosicrucianesimo e dell’iniziazione del giorno d’oggi, vogliamo citare qualcosa che a sua volta è diventato determinante, per cui perfino l’iniziazione rosicruciana del tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo e anche del sedicesimo e diciassettesimo secolo verso la nostra epoca ha dovuto nuovamente subire delle modifiche.

Il rosicrucianesimo dei secoli passati non poteva ancora infatti contare su un elemento spirituale che da allora ha fatto il proprio ingresso nell’evoluzione dell’umanità, e del quale già oggi non si può più fare a meno negli elementi fondamentali di tutte quelle correnti spirituali che sorgono sul terreno dell’occultismo e quindi in qualsiasi corrente scientifico-spirituale.

Per ragioni che appariranno all’anima ancor più precisamente nel corso di queste conferenze, per molti secoli quella che oggi deve costituire il punto di partenza della nostra conoscenza scientifico-spirituale, la dottrina della reincarnazione e del karma, delle ripetute vite terrene, non ha fatto parte degli insegnamenti esteriori generali del cristianesimo.

Questa dottrina della reincarnazione e del karma non è quindi entrata subito nel suo senso più completo nei primi stadi dell’iniziazione rosicruciana nel tredicesimo secolo. Si poteva arrivare fino al quarto, quinto stadio del rosicrucianesimo, si potevano attraversare i cosiddetti “stadi inferiori” dell’iniziazione rosicruciana, lo studio rosicruciano, l’acquisizione dell’immaginazione, della scrittura occulta, la scoperta della pietra filosofale e perfino la sperimentazione parziale di quella che viene chiamata morte mistica. Si poteva giungere fino a questo grado, si potevano acquisire conoscenze occulte estremamente elevate, senza aver bisogno di piena chiarezza sulla dottrina così illuminante della reincarnazione e del karma.

Attualmente però dobbiamo renderci conto che grazie al pensiero progredito dell’umanità sono sorte delle forme di pensiero per mezzo delle quali, se pensiamo con coerenza a ciò che già oggi si può pensare facilmente a livello generale esteriore, possiamo senz’altro arrivare a riconoscere le vite ripetute e quindi anche l’idea del karma.

Quello che viene detto per bocca di Strader nel mio secondo dramma rosicruciano, La prova dell’anima, e cioè che oggi il pensatore più coerente, se non vuole rompere con tutto ciò che è stato prodotto dalle forme di pensiero degli ultimi secoli, deve arrivare ad ammettere il karma e la reincarnazione, è qualcosa che ha le proprie radici nelle profondità della vita spirituale odierna. E poiché si è preparato lentamente ed è radicato nel profondo della nostra vita spirituale, sta spuntando a poco a poco in modo autonomo anche nella vita spirituale dell’Occidente.

È curioso come in singoli pensatori eccellenti stia sorgendo spontaneamente la necessità di riconoscere la verità delle ripetute vite terrene.

Basta richiamare l’attenzione su qualcosa che, volontariamente o no, viene dimenticato del tutto nella nostra letteratura odierna, e che vediamo manifestarsi in maniera stupenda nell’Educazione del genere umano di Lessing. Lessing, un grande spirito del diciottesimo secolo, tira al culmine della sua esistenza le somme dei suoi pensieri e scrive L’educazione del genere umano e giunge come per ispirazione all’idea delle ripetute vite terrene.

Così l’idea delle molteplici vite si inserisce nella vita moderna come per intima necessità. E di questa idea si deve tener conto, perlomeno in modo diverso da come si fa nella nostra storia della letteratura o nella nostra vita culturale moderna. Lì infatti la si prende in considerazione secondo la nota ricetta per cui con i vecchi, se sono stati intelligenti, bisogna chiudere gli occhi su certe cose. E quindi, pur apprezzando Lessing nelle sue creazioni precedenti, si crede di dover ritenere che nei suoi ultimi anni la sua mente abbia vacillato un po’, dato che è giunto all’idea delle ripetute vite terrene.

Ma nell’epoca moderna questa idea ci si presenta sporadicamente anche in altri ambiti. Ne ha parlato Drossbach, uno psicologo del diciannovesimo secolo, nei termini in cui era possibile farlo a quei tempi. Senza occultismo, ma solo attraverso l’osservazione di ciò che la natura offre, Drossbach ha cercato come psicologo di indagare l’idea delle ripetute vite terrene.

E poi una piccola società, nel periodo a cavallo fra la prima e la seconda metà del diciannovesimo secolo, all’approssimarsi degli anni cinquanta, ha messo in palio un premio per il miglior scritto sull’immortalità dell’anima. Si è trattato di un fatto molto singolare nella vita culturale tedesca, solo che non ha avuto grande risonanza. Una piccola cerchia indice un premio per lo scritto migliore sull’immortalità dell’anima. E guarda un po’, lo scritto premiato di Widenmann si occupa dell’argomento in modo da intendere l’immortalità dell’anima nel senso delle ripetute vite terrene, seppure in maniera ancora imperfetta, come doveva essere negli anni cinquanta del secolo scorso, quando le forme pensiero non si erano ancora sviluppate fino al punto dovuto.

Si potrebbero citare varie situazioni in cui questa idea delle ripetute vite terrene è sorta come qualcosa di simile a un postulato, a un’esigenza del diciannovesimo secolo. Per questo anche nel mio breve scritto Reincarnazione e karma e poi anche nel mio libro La scienza occulta nelle sue linee generali è stato possibile fondare l’idea delle ripetute vite terrene e del karma con le forme di pensiero della scienza, sviluppando queste ultime in relazione all’individualità umana in opposizione alla specie animale.

Di una cosa dobbiamo renderci conto: che c’è un’enorme differenza non nell’idea stessa delle ripetute vite terrene, ma fra il modo in cui si è arrivati concettualmente a questa idea in Occidente e quello in cui per esempio tale idea viene sostenuta dal buddismo.

È interessante dare un’occhiata al modo in cui Lessing è giunto a questa idea delle ripetute vite terrene nella sua Educazione del genere umano. Il risultato non è solo simile, ma è addirittura uguale a ciò che nel buddismo sono le ripetute vite terrene. Però la via percorsa da Lessing è completamente diversa, e prima che lui ci arrivasse non la si conosceva affatto. Ma lui come ci è arrivato?

Lo si può vedere con precisione se si studia a fondo L’educazione del genere umano. Ci si può dire: nell’evoluzione dell’umanità si nota un nettissimo progresso. Lessing lo esprime così: questo progresso è un’educazione dell’umanità da parte delle potenze divine.

Poi aggiunge: la divinità ha dato in mano all’uomo un primo libro elementare, l’Antico Testamento, per mezzo del quale si è fondato un certo stadio dell’evoluzione umana. E quando il genere umano è progredito gli è stato dato il secondo libro elementare, il Nuovo Testamento. Nella nostra epoca Lessing scorge qualcosa che va oltre il Nuovo Testamento: la capacità autonoma dell’anima umana di sentire il vero, il buono e il bello. Questo per lui rappresenta il terzo stadio dell’educazione divina del genere umano.

Questo pensiero dell’educazione del genere umano da parte degli esseri divini è realizzato in maniera grandiosa. E a quel punto in Lessing è sorto il pensiero: qual è l’unica possibilità di spiegare questo progresso?

Se deve aver senso il fatto che nell’umanità vi sia un progresso, questo non può essere spiegato altrimenti se non facendo sì che ogni anima prenda parte a tutti i periodi culturali dell’umanità.

Non avrebbe infatti alcun senso che un’anima vivesse solo nel periodo culturale dell’Antico Testamento e un’altra soltanto in quello del Nuovo Testamento. Ha senso solo che tutte le anime vengano condotte attraverso tutte le epoche culturali e prendano parte a tutti gli stadi di educazione dell’umanità. In altre parole: solo se l’anima attraversa ripetute esistenze terrene la progressiva “educazione del genere umano” ha il suo giusto significato.

L’idea delle ripetute vite terrene scaturisce quindi dalla mente di Lessing come qualcosa che si riferisce a ogni uomo, dal momento che alla base del suo pensiero c’è la profonda convinzione che un’anima incarnatasi ai tempi dell’Antico Testamento ha assimilato quel che c’era da assimilare allora. Ma se ricompare in un’epoca successiva, porterà in essa i frutti della sua vita passata e nella prossima ancora i frutti che avrà raccolto nella seconda vita e così via. È così che si intrecciano fra loro gli stadi successivi dell’evoluzione.

E le conquiste di un’anima non sono solo a suo favore, ma a vantaggio di tutta l’umanità, che diventa un grande organismo. Allora per Lessing la reincarnazione è necessaria affinché l’umanità intera possa progredire. L’evoluzione storica riguarda da vicino tutta l’umanità, ed è da lì che Lessing prende le mosse e viene portato ad ammettere la reincarnazione.

Le cose stanno diversamente quando cerchiamo la stessa idea nel buddismo. Lì l’uomo ha a che fare solo con se stesso, unicamente con la sua anima. Lì la singola anima si dice: «Sono stata trasferita nel mondo della maya, dell’illusione, è la concupiscenza che mi ci ha portata e, come singola anima, nelle incarnazioni che si susseguono mi libero dalle incarnazioni terrene». È una questione della singola individualità, qui lo sguardo è rivolto a questa individualità singola.

Questa è la grande differenza nel cammino:

• se si considera la cosa dall’interno dell’uomo, come nel buddismo

• o dall’esterno, come Lessing, che abbraccia con lo sguardo tutta l’evoluzione dell’umanità.

Il risultato è lo stesso, ma in Occidente si è percorsa una strada completamente diversa. Mentre il buddista si limita alla singola anima individuale, lo sguardo dell’uomo occidentale è puntato sulle faccende dell’umanità intera. L’uomo occidentale si sente legato a tutti gli altri uomini come in un organismo unitario.

Da dove proviene questa necessità di dirigere il proprio pensiero non solo sui singoli individui, ma di aver sempre in mente il fatto che le questioni più importanti riguardano l’umanità intera?

Questa necessità gli viene dall’aver assorbito nella sua sfera affettiva, nel suo mondo dei sentimenti, le parole del Cristo Gesù sulla fratellanza umana al di là di tutte le nazionalità, di tutte le caratteristiche razziali, dell’umanità intera come di un grande organismo.

Per questo è interessante vedere come anche nel secondo personaggio di cui ho parlato, Drossbach, il pensiero – in modo ancora imperfetto, poiché le idee scientifiche della prima metà del diciannovesimo secolo non avevano ancora prodotto le forme pensiero corrispondenti – non segua la via buddista, ma quella cosmico-universale. Drossbach parte da idee scientifiche e osserva l’anima in ambito cosmico. E non può figurarsela se non nell’immagine del seme che attraversa la forma esteriore per riapparire di nuovo in forma esteriore, come “reincarnata”.

Questa idea nasce in modo un po’ fantastico in Drossbach, convinto che il mondo stesso debba trasformarsi, mentre Lessing ha pensato indubbiamente a periodi di tempo brevi e precisi. E nel suo scritto premiato sull’immortalità dell’anima Widenmann ha un’idea assolutamente esatta sulla questione della reincarnazione.

Così queste idee compaiono sporadicamente grazie a questi geni. Ed è giusto che tali idee sorgano nonostante il corso incompleto del pensiero, e non solo in questi geni ma anche in altri. Questa è infatti la grande svolta compiuta dall’evoluzione dell’anima umana dal diciottesimo al ventesimo secolo, per cui ci dobbiamo dire: chi oggi comincia a studiare l’andamento del mondo deve prima di tutto acquisire quelle forme pensiero che oggigiorno conducono in modo completamente naturale alla credibilità e all’accettazione della reincarnazione e del karma.

Fra il tredicesimo e il diciottesimo secolo il pensiero umano non era ancora così progredito da poter giungere da solo a riconoscere la reincarnazione. Ma bisogna sempre partire dalla base su cui il pensiero umano si trova di volta in volta nella sua forma più evoluta. Per questo oggi si deve prendere come punto di partenza il pensiero in grado di considerare logica – cioè ipoteticamente giusta – l’idea delle ripetute vite terrene dal punto di vista scientifico. È in questo modo che progrediscono i tempi.

Senza descrivere già oggi la via rosicruciana, cominceremo a mettere in evidenza il carattere essenziale sia di quella che della via odierna alla conoscenza.

In generale possiamo dire che questo elemento caratteristico consiste nel fatto che chiunque fornisca consigli e istruzioni per l’iniziazione deve apprezzare in senso profondo l’autonomia e l’intangibilità della sfera volitiva dell’uomo.

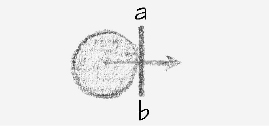

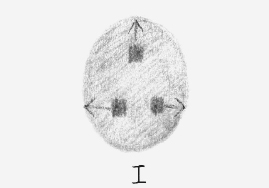

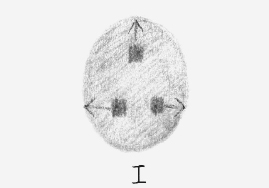

Per questo ciò che più conta è fare in modo che, attraverso una particolare cultura morale e spirituale, la struttura del corpo fisico, del corpo eterico, del corpo astrale e dell’Io assuma una forma diversa da quella che ha per natura. E le istruzioni fornite sia per la cura dei sentimenti morali che per la concentrazione del pensiero, per la meditazione, tendono tutte in definitiva alla stessa meta: ad allentare la struttura spirituale che connette il corpo eterico con il corpo fisico dell’uomo, di modo che il nostro corpo eterico non sia più così saldamente inserito nel corpo fisico come avviene in natura.

Tutti gli esercizi mirano a questo distacco, a questo allentamento del corpo eterico. Ma in tal modo si produce un nuovo collegamento anche fra il corpo astrale e quello eterico. Per via del fatto che nella nostra vita consueta il corpo eterico e quello fisico sono tra loro strettamente collegati, nell’esistenza quotidiana il nostro corpo astrale non può avvertire tutto ciò che avviene nel corpo eterico.

Il corpo eterico ha la propria sede in quello fisico, e per questo il nostro corpo astrale e il nostro Io percepiscono solo attraverso il corpo fisico tutto ciò che esso lascia arrivare a essi dal mondo e ciò che permette loro di pensare mediante lo strumento del cervello. Il corpo eterico è troppo innestato in quello fisico per poter essere vissuto dall’uomo nella vita normale come un’entità autonoma, come uno strumento indipendente di conoscenza e anche come uno strumento di sentimento e volontà.

Gli sforzi di concentrazione del pensiero, così come vengono insegnati oggi e come venivano insegnati dai Rosacroce, gli sforzi della meditazione, la purificazione delle sensazioni morali, tutto questo porta all’indipendenza da parte del corpo eterico, come viene descritto nel libro L’iniziazione: come si consegue la conoscenza dei mondi superiori?. Così che, come usiamo gli occhi per vedere e le mani per afferrare, giungiamo anche a servirci del corpo eterico e dei suoi organi per guardare non nel mondo fisico ma in quello spirituale.

Il modo in cui raccogliamo e concentriamo in se stessa la nostra vita interiore lavora in direzione dell’autonomia del corpo eterico.

È però necessario che prima, perlomeno a titolo di prova, ci permeiamo praticamente dell’idea del karma, cosa che facciamo quando creiamo una certa armonia delle forze animiche morali e affettive. Un uomo che fino a un certo grado non sappia formulare il pensiero: «In definitiva la colpa di ciò che mi spinge a fare qualcosa è mia», non potrà progredire bene. Occorre prendere le mosse da una certa imperturbabilità e da una comprensione, seppure ipotetica, del karma.

Ben difficilmente potrà fare progressi un uomo che non si liberi affatto del proprio Io, che sia attaccato al suo modo limitato di sentire al punto da attribuire sempre agli altri e mai a se stesso la colpa dei suoi insuccessi, un uomo sempre pervaso dalla sensazione che il mondo o una parte del suo ambiente sia contro di lui, uno che, detto alla buona, è un individuo insopportabile che non riesce ad andare oltre a ciò che può essere superato sistemando con il proprio pensiero ordinario quanto si può imparare dalla scienza dello spirito in generale.

È quindi bene che, per lo sviluppo dell’equanimità e della quiete interiore, ci rendiamo conto che se qualcosa non ci riesce, soprattutto nel cammino esoterico, dobbiamo dare la colpa a noi stessi e non agli altri. Questo contribuisce in massima parte al progresso. Quello che invece ci fa progredire di meno è il voler continuamente cercare la colpa nel mondo esterno, il voler sempre cambiare metodi e così via. Questo è molto più importante di quanto forse appare!

Quando non riusciamo a progredire è sempre meglio verificare in ogni istante quanto poco siamo cresciuti nella capacità di cercare i motivi dentro di noi. Il giorno in cui decideremo di cercare la causa sempre dentro di noi avremo fatto un importante passo avanti. Allora vedremo che progrediamo non solo nelle cose più distanti ma anche in quelle della vita esteriore.

Quelli che conoscono un po’ queste cose potranno testimoniare in qualsiasi momento che, grazie all’idea di cercare dentro di sé la colpa di ogni insuccesso, si trova qualcosa che rende la vita esteriore facile e sopportabile. Se riusciamo davvero a concepire questa idea, possiamo affrontare più facilmente quello che ci circonda, superare anche molti atteggiamenti ipocondriaci o scontrosi, molte lamentele o rimostranze, e andare più tranquillamente per la nostra strada.

Dovremmo infatti tener presente che in ogni vera iniziazione moderna chiunque dia un consiglio ha il dovere assoluto di non entrare nel più intimo santuario dell’anima. Per quanto riguarda l’interiorità della nostra anima siamo noi a dover fare qualcosa, e non siamo autorizzati a lamentarci di non ricevere i consigli giusti. I consigli possono essere quelli giusti, ma se non prendiamo la decisione indicata può darsi che le cose vadano per il verso sbagliato.

Una volta che abbiamo scelto – e la scelta può scaturire solo da una decisione seria –, questa equanimità e questa calma costituiscono un buon terreno su cui basare la meditazione per dedicarsi ai sentimenti e ai pensieri.

E poi, riguardo a tutto ciò che si fonda sul terreno rosicruciano, è importante che in tutte le meditazioni, concentrazioni e così via ci venga indicato non qualcosa che può equivalere a un dogma, ma qualcosa di universalmente umano.

Sulla cattiva strada descritta ieri si prendono le mosse da quello che in un primo tempo viene dato all’uomo solo come contenuto personale. E questo contenuto può essere dimostrato soltanto mediante la conoscenza esoterica, se non è da dar per scontato fin dall’inizio?

Su un simile terreno deve mettersi ciò che si fonda sul principio rosicruciano. Dobbiamo presumere di non essere affatto in grado di scorgere qualcosa fin dal principio se ci basiamo unicamente su documenti esteriori, per esempio nel caso di ciò che si è verificato come evento del Golgota. Queste cose le dobbiamo infatti apprendere solo attraverso il cammino interiore, non le possiamo dare per scontate già in partenza.

Per questo si prendono le mosse dall’universalmente umano, da ciò che può essere giustificato di fronte a ogni anima.

Uno sguardo nel macrocosmo, ammirare la manifestazione della luce nel Sole e sentire che quello che il nostro occhio vede della luce è solo il suo velo esteriore, la rivelazione esteriore o, come si dice nell’esoterismo cristiano, la “magnificenza”, lo splendore della luce, e poi abbandonarsi al pensiero che dietro la luce sensibile debba celarsi qualcosa di completamente diverso.

Questo è l’universalmente umano: pensare la luce diffusa nello spazio, guardarla e poi rendersi conto che in questo elemento della luce diffusa deve vivere qualcosa di spirituale che intreccia attraverso lo spazio questo tessuto della luce – concentrarsi su questo pensiero, vivere in esso. Allora abbiamo qualcosa di universalmente umano che viene presentato non per mezzo di un dogma, ma mediante un sentimento universale.

E ancora: sentire nella natura il calore, sentire come con il calore fluttui nel mondo qualcosa in cui vive lo spirito. E poi, partendo da una certa affinità nel nostro organismo con i sentimenti di amore, concentrarsi su come il calore possa essere spirituale, su come viva pulsando attraverso il mondo.

Poi immergersi in ciò che possiamo imparare dalle intuizioni forniteci dalla moderna dottrina scientifico-spirituale e in seguito consultare gli esperti in questo campo su come ci si può concentrare nel modo giusto su pensieri che siano universali, cosmici.

E poi ancora: affinamento, purificazione dei sentimenti morali, per mezzo dei quali giungiamo a comprendere che ciò che sentiamo a livello morale è una realtà, e grazie ai quali superiamo il pregiudizio che le nostre sensazioni morali siano qualcosa di transitorio. Così che ci sia chiaro che quello che sentiamo adesso continua a vivere come impronta morale, come sostanza morale. Allora l’uomo impara a sentire la responsabilità di sapersi inserito nel mondo con i suoi sentimenti morali.

In fondo tutta la vita esoterica è rivolta verso questo universalmente umano, ma oggi dobbiamo mostrare dove arriviamo se ci dedichiamo in questo modo a degli esercizi che partono dal punto che possiamo raggiungere con la nostra natura umana se solo ci abbandoniamo a essa in un autoesame assennato.

Se partiamo da lì, allora arriviamo ad allentare il legame fra il corpo fisico e quello eterico e ad acquisire una conoscenza diversa dal solito. In un certo senso diamo alla luce un secondo uomo, in modo da non essere più così strettamente connessi con il corpo fisico, così che nei momenti più belli della vita il nostro corpo eterico e quello astrale sono come inseriti in un involucro esterno e noi sappiamo di esserci affrancati dallo strumento del corpo fisico. È questo che raggiungiamo.

Ma poi veniamo condotti a vedere il corpo fisico nella sua vera essenza e a renderci conto di quel che provoca in noi quando siamo inseriti in esso. È soltanto quando in un certo senso ne siamo usciti che ci accorgiamo di tutti gli effetti prodotti su di noi dal corpo fisico.

Come il serpente che può osservare dal di fuori la pelle che ha cambiato, mentre di solito la sente come parte di sé, così anche noi impariamo attraverso il primo stadio dell’iniziazione a sentirci liberi dal nostro corpo fisico e quindi a conoscerlo. In quel momento si insinuano in noi sensazioni molto particolari che in un primo tempo possono essere descritte nel seguente modo.

Sulla via dell’iniziazione ci sono talmente tante esperienze che non è ancora stato possibile descriverle tutte. Nel mio libro L’iniziazione: come si consegue la conoscenza dei mondi superiori? trovate alcune informazioni, ma molte cose ancora mancano.

La prima cosa che possiamo sperimentare, e che può sperimentare quasi chiunque passi dalla vita esteriore al sentiero della conoscenza, è la possibilità di dirsi a livello emotivo: questo corpo fisico così come mi appare non è opera mia. Davvero non sono stato io a creare questo corpo fisico attraverso il quale sono stato portato a diventare quello che sono nel mondo. Se non lo avessi, l’Io, che in questo momento considero il mio grande ideale, non sarebbe legato a esso. Sono diventato quello che sono solo grazie al fatto di aver ricevuto questo corpo fisico legato a me.

Da tutto ciò sorge dapprima una specie di rancore, una sorta di amarezza nei confronti delle potenze cosmiche per il fatto di essere diventati così. È facile dire: «Non voglio provare questo risentimento». Ma quando ci si presenta davanti agli occhi l’opprimente maestosità di ciò che siamo diventati per via del legame con il nostro corpo fisico, il sentimento che ci coglie ha una forza travolgente. E allora proviamo qualcosa come astio, odio e amarezza contro le potenze cosmiche per averci fatti diventare così come siamo.

Dobbiamo dunque essere già abbastanza progrediti nella nostra formazione spirituale per superare l’amarezza e dirci a uno stadio superiore che siamo noi con tutto il nostro essere, con tutta la nostra individualità, calatasi già da tempo nelle incarnazioni, i responsabili dell’evoluzione del nostro corpo fisico.

Quando superiamo questa amarezza, ci troviamo di fronte la sensazione già spesso descritta: ora so che sono io stesso quello che appare come forma modificata della mia esistenza fisica! Solo che non sapevo nulla della mia entità fisica, perché ne sarei stato travolto.

A quel punto siamo giunti all’importante incontro con il “guardiano della soglia”.

Ma quando arriviamo fin lì, quando attraverso il rigore dei nostri esercizi impariamo quanto è appena stato detto, allora usciamo dalla natura umana generale per riconoscerci nella nostra figura attuale come risultato delle precedenti incarnazioni. Ma capiamo anche come possiamo provare il dolore più profondo e come dobbiamo risalire da esso per superare la nostra esistenza presente.

E in chiunque sia progredito abbastanza da aver provato questi sentimenti in tutta la loro intensità e da aver visto il guardiano della soglia, sorge necessariamente una figura immaginativa, un’immagine che non si dipinge arbitrariamente per mezzo di ciò che è contenuto nella Bibbia, come avviene nel gesuitismo, ma che egli sperimenta grazie a ciò che è, a ciò che ha sentito come universalmente umano.

In tal modo l’uomo fa naturalmente la conoscenza dell’immagine dell’Uomo ideale divino, che come noi vive in un corpo fisico e che in quel corpo fisico sente come noi tutto ciò che esso può produrre.

La tentazione, l’immagine della tentazione descrittaci nei vangeli sinottici, la descrizione di come il Cristo Gesù viene condotto sulla montagna, della promessa di tutti i regni della Terra, della tentazione di volersi attenere alle realtà esteriori, di voler restare attaccati alla materia – in breve, della tentazione di fermarsi dal guardiano della soglia senza oltrepassarlo – tutto questo ci appare nel grande affresco ideale che ci verrebbe incontro anche se non avessimo sentito mai parlare dei vangeli: il Cristo Gesù sulla montagna con accanto il tentatore.

E allora sappiamo che chi ha scritto la storia della tentazione ha descritto la sua esperienza personale, che ha visto “nello spirito” il Cristo Gesù e il tentatore. E allora sappiamo che è vero nello spirito che colui che ha scritto i vangeli ha descritto qualcosa che anche noi potremmo sperimentare pur non sapendo nulla dei vangeli.