Pietro Archiati

LA PERCEZIONE

un inganno da superare

Commento a

LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ

di Rudolf Steiner

Volume IV

dal Cap. IV, par. 7 al Cap. V, par. 9

Redazione di Stefania Carosi non rivista dall’autore

Indice

Venerdì 22 agosto 2008, mattina

Sabato 23 agosto 2008, mattina

Sabato 23 agosto 2008, pomeriggio

Domenica 24 agosto 2008, mattina

A proposito di Pietro Archiati

Note introduttive

Il testo La filosofia della libertà di Rudolf Steiner su cui Pietro Archiati svolge il suo seminario è quello tradotto in italiano da Dante Vigevani per l’Editrice Antroposofica – Milano 1966.

Le parti riportate in neretto si riferiscono al testo di Rudolf Steiner. Ogni corsivo in neretto è di Rudolf Steiner.

Può capitare che Pietro Archiati rilegga più volte uno stesso brano: in quel caso non viene di nuovo segnalato in neretto, ma tra virgolette.

I commenti di Pietro Archiati durante la lettura, se brevi, e le sue indicazioni di diversa traduzione sono riportati fra parentesi graffe.

Per facilitare la consultazione del testo, che i lettori potrebbero avere in altre edizioni e traduzioni, gli inizi di paragrafo sono stati numerati e visualizzati con rientro di capoverso, accompagnati sempre dal capitolo in numeri romani – es. IV,7 ecc.

Gli stessi numeri sono riportati in parentesi, senza rientro, quando indicano la ripresa della lettura dello stesso paragrafo, sospesa dal commento del relatore.

I riferimenti ai vari volumi di trascrizione di questa serie di Seminari su La filosofia della libertà, sono indicati con le sigle FdL1, FdL2, FdL3, ecc.”

Giovedì, 21 agosto 2008, sera

Benvenuti a tutti, buonasera a tutti!

Siamo nel bel mezzo del quarto capitolo, e perciò vorrei iniziare con un piccolo avvio soprattutto per coloro che partecipano per la prima volta a questo lavoro.

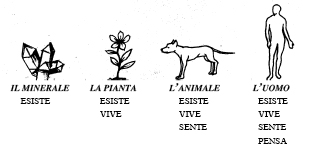

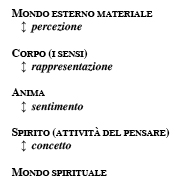

Un pensiero fondamentale è che l’essere umano, l’uomo che siamo tutti noi, si distingue dai minerali, dalle piante e dagli animali non per il fatto di esistere, perché questo ce l’ha in comune anche con i minerali; non per il fatto di vivere, di essere vivente, perché la vita mi risulta che ce l’abbiano anche le piante; non si distingue per il fatto di avere sentimenti, emozioni, passionalità, pulsioni, istinti perché questi li ha in comune con l’animale.

L’uomo si distingue in assoluto grazie a ciò che il minerale, il vegetale e l’animale non hanno per niente. Quelli addetti ai lavori hanno subito pensato: eh vuole arrivare al pensare! L’essere umano si distingue per il pensare.

Però la cosa non è così semplice! Chiediamoci un pochino: gli animali hanno coscienza o no? Sì che ce l’hanno, perché ogni sentire – per esempio l’animale sente il dolore fisico –, ogni vissuto è un con-sapere di tutto l’organismo. La differenza fondamentale tra la pianta e l’animale è che quando c’è uno stimolo – supponiamo che si punga una foglia con uno spillo, oppure un animaletto entra e mangiucchia qualcosina – quello che avviene in quel punto della foglia resta assolutamente puntuale, localizzato, nelle altre parti della pianta non c’è nessuna ripercussione.

Voi direte: sta di fatto, però, che con certe persone che amano i fiori le piante fioriscono più abbondantemente, se invece uno non gli vuol bene e non le cura deperiscono. Allora c’è una risposta complessiva della pianta. L’essere umano può avere un influsso sulla totalità delle forze vitali della pianta, cioè su quello che la scienza dello spirito chiama corpo eterico, o corpo delle forze vitali, che pervade tutta la pianta (ve lo disegno in verde perché abbiamo a che fare col vivente).

il corpo vitale pervade la pianta

Fig.1

Uno stimolo puntuale, in un certo senso, stimola tutta la vitalità della pianta, ma la pianta non sente nulla, non vive nulla. Per esempio, se tiro via una foglia non sente dolore. Le piante hanno un’anima ma non dentro la pianta: c’è un’anima comune di tutte le piante che è nella Terra e perciò, quando recido qualche rametto di una pianta nella potatura, per esempio, la Terra ha un sentimento di gioia, di voluttà – è come quando la mamma allatta il bambino. Quando invece si estirpa, si strappa via anche la radice, allora l’anima comune delle piante (ci sono sette anime principali che fanno capo alla Terra) sente dolore.

l’anima è fuori dalla pianta

Fig.2

Nell’animale sopravviene il fenomeno dell’anima, tant’è vero che l’animale è appunto anima-le, è l’essere dotato di anima (da lì anche il nome latino animal), oltre che di corpo fisico e di corpo eterico. L’anima significa che, attraverso un sistema neurosensoriale centralizzato, ogni stimolo esercitato su un punto A si ripercuote e viene vissuto, viene sentito, in tutto il corpo.

corpo vitale e anima pervadono l’animale

Fig.3

Quando io pungo una pianta la puntura non viene sentita proprio: viene vissuta, influisce sul vitale della pianta, ma la pianta non ha una possibilità di sentire. Per l’animale, invece, per il fatto che c’è il ripercuotersi di un impulso su tutta la corporeità, possiamo parlare in un certo senso di coscienza: perché coscienza significa un sapere complessivo di tutto l’organismo.

Spesso, siccome viviamo in tempi un pochino poveri di pensiero, non si distingue tra coscienza e autocoscienza: l’autocoscienza è la coscienza di sé, l’autocoscienza è l’essere coscienti di essere coscienti. L’autocoscienza l’animale non ce l’ha. L’animale sente dolore ma non sa di sentire dolore, ed è diverso.

Prendiamo un bambino piccolo di un anno, lo pungiamo un pochino (non è che lo facciamo davvero, è per fare un esempio): sente dolore? Certo! Sa di sentire dolore? No, a un anno no. Non c’è ancora l’autocoscienza.

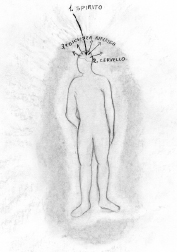

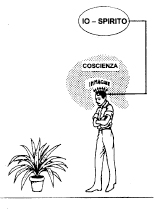

Il fenomeno umano si contraddistingue per l’autocoscienza, cioè la coscienza di sé, la coscienza di essere un io. Io sono un io. L’essenziale dell’autocoscienza è rendersi conto di essere coscienti di pensare. Sapere di sapere significa pensare.

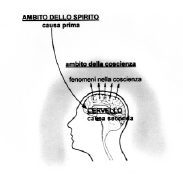

L’animale sa, in un certo senso, perché l’istinto in base al quale si comporta è un sapere «sapienziale», per così dire, profondissimo, pieno di armonia. Però l’animale non sa di sapere, non ha coscienza di questo istinto intriso di sapienza che lo porta a comportarsi come si comporta. Questo diventare coscienti di sé, questa riflessione, questo riflettere il pensare su di sé dicendo: io sono un io pensante, già Agostino, grande preannunciatore di tempi futuri, lo chiamava recurvatio in se ipsum. Io so di essere un io, io so di pensare. (Fig. 4)

Cosa vuol dire essere autocoscienti? Vuol dire essere autonomi. Se io ho coscienza della mia coscienza, se io so del mio sapere, mi metto nella posizione di prendere in mano io stesso i fenomeni della mia coscienza e di gestirli.

Se io sono cosciente della mia coscienza sono autocosciente, posso prendere posizione nei confronti della mia coscienza e gestirla nei suoi atti, nei suoi contenuti, nei suoi passi evolutivi ecc. Quindi divento sempre di più uno spirito liberamente creatore: rendendomi conto di essere un essere cosciente, prendo in mano i destini della coscienza umana, i destini della mia coscienza. Perlomeno ne ho la potenzialità, direbbe Aristotele.

Nel momento in cui porto a coscienza la mia coscienza pensante, divento capace di prendere posizione e di gestirla, quindi mi riconosco come uno spirito potenzialmente libero, creatore, autonomo, che gestisce in proprio tutti i fenomeni di coscienza.

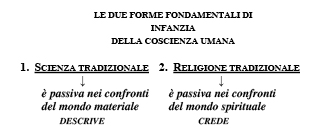

Fino a questo punto tutte le riflessioni che abbiamo fatto dicevano: ci sono due modi fondamentali di infanzia della coscienza umana – e l’infanzia è una cosa bella finché si è piccoli: se uno resta bambino a trent’anni diventa anacronistica, la cosa.

corpo fisico – corpo vitale – anima – spirito

l’autocoscienza nell’uomo

Fig.4

La scienza tradizionale è la prima forma di infanzia dell’umanità, e la religione tradizionale è la seconda forma fondamentale di infanzia. Intendo per infanzia un periodo, uno stadio evolutivo in cui l’essere umano non ha ancora assunto in proprio le sorti della sua coscienza, del suo pensare.

Lo scienziato è l’essere umano che, nei confronti del mondo, della natura, non è ancora diventato attivo. Lo scienziato è passivo nei confronti del mondo materiale. Cosa fa la scienza? Guarda e descrive quello che vede: una poltroneria più grossa non si può proprio immaginare!! Mai che si metta in testa di aggiungerci qualcosa di suo: non sarebbe più uno scienziato oggettivo!

La religione tradizionale è non meno passiva. Noi, naturalmente, vogliamo indicare l’avvenire, i passi successivi sia della scienza sia della religione: ma la religione tradizionale è un’assoluta passività nei confronti del mondo spirituale.

La passività dello scienziato si manifesta nel suo descrivere – io ti descrivo le cose come sono, non ci metto nulla di mio – e la passività del religioso si manifesta nel credere. Cosa vuol dire credere? Vuol dire: non è farina del mio sacco, ma tutto è stato tramandato in dogmi, di generazione in generazione. La religione può essere bellissima nei suoi contenuti, ma per quanto mi riguarda, in quanto credente, io ci devo credere.

Un paio di giorni fa sono venute due persone dal nord della Germania a trovarci al sud, e ci hanno raccontato di aver ascoltato in Austria un vescovo che predicava sull’ascensione in cielo di Maria, anima e corpo. Questo vescovo era una botticella, proprio bello in carne, rotondino, e la gente poi, uscendo dalla chiesa, diceva: però quello lì, se dovesse salire in paradiso anima e corpo, non è che ci farebbe una gran bella figura! Il credente crede che la Madre di Gesù Cristo sia salita in cielo anima e corpo. Ci crede.

Non molti giorni fa ho fatto un colloquio, una conversazione simpaticissima, interessantissima, con un certo Omar, un somalo che coltiva le piante, e gli ho chiesto: Omar, dimmi un po’, nel tuo Corano, alla 19a sura che è intitolata «Maria» – tu la conosci questa sura? Ma certo!, io leggo il Corano ogni mattina, almeno alcune pagine, e certo che la conosco! –, dimmi, allora, cosa viene raccontato in questa 19a sura?

Che questa Maria si è trovata incinta – dice Omar – ma non conosceva nessun maschio, e si è spaventata perché temeva di essere presa per una prostituta ed è scappata via dalla vergogna. E il bambino, ancora nel grembo della mamma, le diceva: non preoccuparti, lascia fare a me, appena io nasco lo dico io a quelli là come è successa la faccenda.

E tra l’altro, un certo Rudolf Steiner di cui voi avete già sentito parlare, dice che è vero: lui conferma, da quello che osserva nel mondo spirituale, che questo Gesù di Nazareth appena nato era in grado di parlare – cosa che nessun essere umano normalmente sa fare –, parlava una specie di lingua che solo la madre poteva capire.

Omar dice che appena il bambino è nato, Maria è tornata col bambino sulle spalle e alla sua parentela che le chiedeva: ma da dove viene ‘sto bambino?, diceva: vi spiegherà lui come sono avvenute le cose. E cosa ha detto questo Gesù appena nato? Io sono nato dallo Spirito Santo perché Allah può fare tutto quello che vuole.

Omar mi ha raccontato tutto questo in un modo così bello, così caldo, così col cuore, che se io gli avessi chiesto: ma tu, Omar, ci credi veramente che qui nasce un bambino contro la legge di natura? – ditelo voi allo scienziato che il bambino è nato senza il seme paterno! –, se io gli avessi chiesto questo, sono sicuro che l’avrei offeso in un modo incredibile. Era chiarissimo che per lui non c’era nessun problema.

La coscienza occidentale si trovava nel passato in questo bellissimo stadio di coscienza infantile, dove si poteva credere a questi bei miracoli: adesso è passato, adesso ci troviamo in un periodo di enorme transizione dove, nella cultura occidentale, diventano sempre meno numerose le persone che sono in grado di credere semplicemente. Nell’area musulmana sono molto più numerose.

E dicevo già nel precedente incontro che il senso de La filosofia della libertà (testo fondamentale sull’evoluzione della coscienza umana, sull’evoluzione del pensiero) è che il passo successivo della coscienza umana è di vincere questa doppia passività, che era necessaria nella fase infantile dell’evoluzione dell’uomo. Questa è l’affermazione fondamentale che poi cercheremo di sminuzzare e di verificare nei minimi particolari.

Di fronte alla percezione l’uomo scienziato, che siamo tutti noi, è chiamato a diventare sempre più attivo, e di fronte al dogma finora creduto l’uomo religioso, se non vuol perdere la religione, è anch’esso chiamato a diventare sempre più attivo.

Come si diventa attivi nei confronti del mondo materiale, e come si diventa attivi nei confronti del mondo spirituale?

Nel mondo materiale, che è il mondo della percezione (l’abbiamo già visto nel I, nel II e nel III capitolo), lo spirito umano diventa sempre più attivo, sempre più creatore, sempre più artisticamente fantasioso e libero nella misura in cui dice: la percezione, ciò che gli occhi vedono, non è nulla. Quando io do un nome alle cose, quando io dico «rosa», sono già uscito dalla percezione, sono già nell’elemento del pensiero.

Di che cosa parla lo scienziato classico tradizionale? Del mondo della percezione, del mondo diventato nulla – e non se n’è ancora accorto. Lui pensa che la realtà sia nella percezione, fuori di lui, e non si accorge che il mondo diventa reale soltanto quando lui crea i concetti.

Per il bambino piccolo c’è la realtà della rosa? No! Altrimenti dovrebbe poter dire: quella è una rosa, e allora sarebbe una realtà. La rosa opera, vegeta, vige dentro il bambino – nel suo corpo astrale, nel suo animo –, ma la rosa in quanto realtà spirituale assoluta non c’è ancora per il bambino piccolo, perché non è ancora capace neanche di linguaggio, ancor meno di pensiero.

Quindi il pensiero è l’elemento cosmico dentro il quale il mondo diventa reale.

La sapienza orientale ha sempre chiamato la percezione «maja». Illusione. È una parvenza di realtà, ma non è realtà. Maja è una contrazione di MAHA A-JA, ve lo ricordate, forse.

Maha (magnus, grande) A (non) JA (essere)

IL GRANDE NON ESSERE

Quindi il concetto orientale di ciò che il materialista occidentale, lo scienziato occidentale, chiama realtà è la non realtà. E per lo scienziato occidentale cos’è che è diventato una non realtà? Lo spirito.

Chi è più avanti nell’evoluzione, l’orientale che ci dice: il mondo della percezione è illusione non è una realtà, realtà è lo spirito; oppure è più evoluto lo scienziato occidentale che dice: no, la realtà è il mondo che vedo?

È più avanti l’uomo occidentale. Perché? Bisogna andare indietro di millenni e allora vedremo che l’affermazione che dice: «il mondo fisico percepibile è illusione, non è una realtà, lo spirito è una realtà», non era un’esperienza conquistata dall’io in chiave di autocoscienza, ma era una credenza. Tant’è vero che anche oggi l’orientale crede, ha il convincimento che lo spirito è una realtà e il mondo della materia è una non realtà.

Ma il mondo spirituale a cui credo non è una realtà, è soltanto una credenza. Quindi, una dopo l’altra, l’essere umano ha perso sia la realtà del mondo spirituale (che è lo spirito puro: gli Angeli, gli Arcangeli, la Trinità…), sia la realtà del mondo materiale (che è lo spirito incarnato nella materia). Gli resta così il compito evolutivo più bello che si possa immaginare, quello di riconquistarsi individualmente e liberamente la realtà sia dello spirito puro, sia dello spirito incarnato nella materia.

• Lo spirito incarnato nella materia ce lo conquistiamo ogni volta che di fronte alla percezione creiamo un concetto.

• E dove conquistiamo la realtà dello spirito puro? Nel pensare. Il pensare è la cruna dell’ago che reintroduce l’uomo dentro la realtà assoluta dello spirito. Cos’è il pensare? L’autoesperienza dell’uomo di essere uno spirito puro, creatore, con una potenzialità all’infinito. Questo elemento del pensare che diventa autocosciente attraverso l’io che lo porta a coscienza, potenzialmente è capace di ridare realtà a tutto il mondo creato dalla Divinità.

Il mondo non l’abbiamo creato noi: il pensare è l’elemento della ricreazione del mondo dentro lo spirito umano. È più bello il mondo creato dallo spirito divino o il mondo creato dal pensare umano? Lo spirito divino può trovare più bello il mondo che lui stesso ha creato, ma per quanto riguarda l’uomo è mille volte più bello il mondo in quanto creato dal pensare umano, perché solo quel mondo è creazione specifica dell’uomo.

E che differenza c’è tra il mondo come pensare divino e il mondo come pensare umano? La differenza è enorme. Attraverso il pensare umano, in ogni uomo sorge nel cosmo un nuovo spirito. È un arricchimento del cosmo all’infinito!

L’altra volta eravamo arrivati a questo punto, alla fine del paragrafo 7.

Intervento: No, eravamo arrivati alla fine del 6.

Intervento: C’è una discrepanza fra i paragrafi tedeschi e quelli italiani. Il tedesco è avanti di un paragrafo.

Archiati: Va bene, rileggo dal IV,5 «Ma ora è il momento di passare dal pensare all’essere pensante {che è l’uomo}, perché attraverso l’essere pensante il pensare viene collegato con l’osservazione. La coscienza umana è il palcoscenico dove concetto e osservazione si incontrano e vengono collegati fra loro. Una tale coscienza (umana) viene però con questo già caratterizzata. Essa è l’intermediario fra pensiero e osservazione. In quanto l’uomo osserva un oggetto, questo gli appare come dato: in quanto pensa egli appare a se stesso come attivo».

Il bambino piccolo piccolo, di fronte alla pianta di mele è passivo, non è ancora capace di dire: quello è un melo. Dire: quello è un melo, è un prendere posizione attiva, è diventare attivi nei confronti del melo. Quindi il pensare è proprio l’elemento attivo.

IV,5 «Considera la cosa come oggetto e se stesso come soggetto pensante {che prende posizione, che decreta, che decide che cosa le cose sono}. In quanto dirige il suo pensare sull’osservazione ha coscienza degli oggetti, in quanto dirige il pensare su se stesso ha coscienza di sé o autocoscienza. La coscienza umana deve necessariamente essere sempre anche autocoscienza, poiché è coscienza pensante {coscienza pensante significa che sa di pensare, sa di sapere, riflette sul proprio riflettere, pensa sul proprio pensare}. Infatti, se il pensare rivolge lo sguardo sulla sua propria attività ha, come oggetto, la sua originaria essenza, dunque il suo soggetto».

Ogni essere umano può dire a se stesso: io sono colui che pensa.

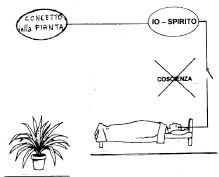

Chi sono io, in quanto uomo, nel mondo? Abbiamo detto che l’esistere (corpo fisico) ce l’ho in comune con i minerali; il vivere (corpo vitale o eterico) ce l’ho in comune con le piante; il sentire, l’avere sentimenti (anima), ce l’ho in comune con l’animale; ciò che è mio specifico, che è solo umano (io spirituale) è il pensare. Io penso.

Fig.5

Cartesio diceva: io penso dunque sono.

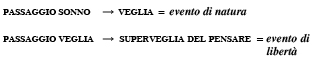

Di notte non penso, dunque non sono! Quando noi diciamo «io penso», intendiamo l’io penso originario? No, no, quando diciamo «io penso», intendiamo che ci accorgiamo di pensare. Nella coscienza diurna, dove siamo connessi con il cervello, l’affermazione che dice «io penso» ci inganna, perché in fondo non è giusta. Non è che io penso solo quando sono sveglio, è che quando sono sveglio so di pensare, questa è la differenza. Quando io sconnetto il mio pensare dal cervello, io penso né più né meno di prima! Però non so di pensare.

Quindi l’affermazione della coscienza diurna che dice «io penso», non si riferisce al pensare originario, ma sta soltanto a dire: mi rendo conto, porto a coscienza il fatto di pensare, grazie al cervello. Se grazie al congiungimento col cervello porto a coscienza il fatto di pensare, significa che penso sempre, anche senza cervello, e che però, per avere coscienza del mio pensare, devo svegliarmi.

Svegliarsi significa ricongiungere l’attività pensante col cervello. Il cervello fa, proprio in senso fisiologico, da sostrato speculare e riflette il processo del pensare: riflettendolo lo porta a coscienza.

Quindi l’affermazione di Cartesio non si riferisce al pensare originario, si riferisce al fatto che il pensare, in quanto connesso col cervello, si rende conto di pensare, porta a coscienza il suo pensare. Ah, io penso! Se grazie al cervello mi rendo conto di essere un essere pensante, vuol dire che il cervello non serve a pensare, ma serve a rendersi conto di pensare, e quindi il pensare non ha nulla a che fare col cervello! Il pensare avviene senza cervello.

In Germania (e in Italia sarà analogo), a Francoforte, nell’Istituto Max Plank, c’è un neurobiologo abbastanza famoso, Wolf Singer (sui giornali nella Frankfurter Allgemeine Zeitung ci sono sempre diatribe micidiali che lo riguardano). Dieci giorni fa, ha invitato un filosofo nel suo laboratorio per dimostrargli (applicandogli elettrodi in testa) che senza il sostrato biologico non avviene nessun fenomeno di coscienza.

Si rifà a un altro scienziato, Beniamino Libet (sono cose di cui abbiamo già parlato[1], ma ve le ripeto), che ha fatto degli esperimenti e voleva dimostrare che il volere è un atto spirituale indipendente dal cervello, perché se un individuo ha una pistola, con l’indice poggiato sul grilletto, chi muove quel dito? Se è il fattore biologico, caso mai dobbiamo mettere in prigione il fattore biologico, ma non questo essere umano. C’è la libera volontà, oppure, se tu hai avuto da fattori ereditari una certa mistura di geni, quella mistura di geni muove il dito e il colpo parte, mentre se tu hai avuto un’altra mistura di geni il dito non si muove?

Questo Libet voleva dimostrare, tramite esperimenti su vari pazienti, che la decisione della volontà precede almeno di un minimo (un decimo, un ventesimo di secondo) qualunque cosa avvenga nel cervello. Se invece ciò che avviene nel cervello accade prima che non la decisione di volontà, allora uno dice: la causa è ciò che avviene nel cervello, e ciò che avviene nella cosiddetta volontà è una conseguenza necessaria, è un effetto necessario, non libero. Libet voleva dimostrare che ogni minimo movimento nel cervello è preceduto, un momentino prima, da un atto di volontà. Invece gli esperimenti gli hanno dimostrato il contrario: quello che avveniva nel cervello era prima.

Intervento: E lui ha rilevato questo?

Archiati: Sì, già nel 1985, nel suo primo scritto famoso. Poi la neurobiologia è diventata sempre più complessa, e oggi è strabiliante quello che si può rilevare applicando catodi in tutte le indagini sul cervello. Quindi è stato sempre più confermato che i fenomeni di coscienza vengono dopo.

Il filosofo tradizionale non conosce un tertium est datur. Uno dei cardini della scienza dello spirito[2], anche de La filosofia della libertà, è che Steiner tira fuori una terza possibilità, una terza soluzione, che né la religione né la scienza tradizionale conoscono.

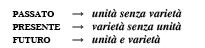

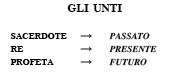

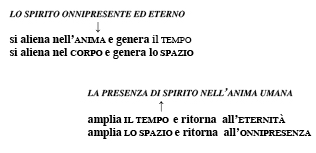

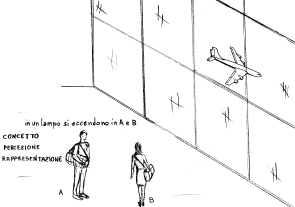

Steiner dice: sono tre i momenti nel tempo. (Fig. 6)

Il 3, cioè quello che si verifica alla fine, è ciò che avviene nella coscienza; quel che avviene nel cervello è il momento 2, non 1: lo scienziato dà per scontato che se la coscienza viene in un secondo momento, ciò che avviene nel fattore biologico, neurologico, deve per forza essere il primo, l’1. Perché? Perché non conosce altra realtà.

la sequenza temporale dei fenomeni di coscienza

Fig.6

Dire che dietro al fattore biologico non ci può essere nessun’altra realtà, dire che il fattore biologico è originario in assoluto è un dogma. Tu lo dici, ti devo credere? Allora, perlomeno come ipotesi, possiamo dire: e se fosse così che in un primo momento c’è lo spirito puro che pensa (1), in un secondo momento questo spirito che pensa crea realtà nel cervello, crea e ricrea realtà, cambia qualcosa nel cervello (2), e in un terzo momento viene portato a coscienza (3)?

Se così fosse, cosa avverrebbe quando l’essere umano dice: quella è una rosa? Adesso io ve lo riassumo in tre passi, ma riassumiamo in tre passi nel tempo qualcosa che sarebbe ancora molto più complesso (una volta Steiner ha descritto il fenomeno della percezione in quattro pagine, le più complesse che si possano immaginare: cosa avviene nell’io, cosa avviene nel corpo astrale, cosa avviene nel corpo eterico, cosa avviene nel corpo fisico).

Allora, riassumiamo in tre passi fondamentali ciò che avviene quando un essere umano dice: quella è una rosa.

1. il primo passo è che l’io, lo spirito umano, pensa – e questo è un agire puramente nel mondo spirituale;

2. il secondo passo è che pensando «rosa», dicendo «rosa», imprime movimenti rosacei al cervello;

3. il terzo passo è che, avendo lo spirito impresso movimenti specificamente rosacei al cervello, la coscienza ordinaria può dire: quella è una rosa. Cioè, mi rendo conto di aver pensato la rosa. Quando io dico: quella è una rosa, mi porto a coscienza, rifletto il fatto che il mio Io spirituale, il mio spirito, ha pensato una rosa.

Tra il fatto che il mio spirito pensante pensi la rosa, e il fatto che io me ne renda conto e dica: è una rosa, là in mezzo deve essere successo qualcosa nel cervello (qualcosa di fisiologico, non soltanto di metafisico), altrimenti non potrei portare nulla a coscienza.

Quindi abbiamo a che fare con realtà complessissime, e questa bella scienza dello spirito ci dà la possibilità di orientarci. Teniamo presente che la religione tradizionale conosce soltanto fenomeni di coscienza: il credere è un fenomeno di coscienza, non è una realtà spirituale e lo scienziato conosce solo fenomeni nell’elemento della materia – l’ultima volta lo scienziato Wolf Singer è stato veramente rigido quando ha detto: basta con questi colpi bassi di voi filosofi che non capite nulla.

Ciò che a tutti e due manca (al credente e allo scienziato naturale) è la realtà creante dello spirito. Ed è giusto che manchi: il fatto che sia venuta meno nell’evoluzione dell’umanità dà a ogni individuo umano la possibilità di riconquistarsi la realtà dello spirito pensante per libertà propria, in base al gioire proprio, individualissimo. L’essere umano non è costretto a farlo, se non vuole può benissimo farne a meno. Però è ovvio che questa è la grande prospettiva dell’avvenire dello spirito umano e quindi dell’umanità.

Rileggo il paragrafo successivo: IV,6 «Non si deve però trascurare che soltanto con l’aiuto del pensare noi possiamo designarci come soggetto e contrapporci agli oggetti. Perciò il pensare non deve mai venire considerato come un’attività puramente soggettiva. Il pensare è al di là di soggetto e oggetto. Esso forma questi due concetti come forma tutti gli altri. Quando noi, come soggetto pensante, ci formiamo il concetto di un oggetto, non dobbiamo prendere il relativo processo come qualcosa di puramente soggettivo. Quello che compie il processo non è il soggetto, ma il pensare. Non è che il soggetto pensi per il fatto di essere soggetto; bensì esso appare a se stesso come soggetto {cioè come attivo} perché ha la facoltà di pensare. L’attività che l’uomo svolge come essere pensante non è dunque puramente soggettiva: non è né soggettiva né oggettiva, è al di là di questi due concetti. Io non posso mai dire che il mio soggetto individuale pensa: esso vive, piuttosto, grazie al pensare. Il pensare è con ciò un elemento che mi porta oltre me stesso e mi collega con gli oggetti. Però nello stesso tempo mi divide da essi in quanto mi contrappone ad essi come soggetto».

Cos’è allora il pensare? Nella Fig. 6 il pensare, lo spirito che pensa, io l’ho messo sopra.

Il pensare è far luce. Immaginiamo questa stanza buia: non si vede nulla. Facciamo luce: riconosciamo tutte le cose. Il pensare è lo spirito che fa luce. E il soggetto è l’uomo che se ne rende conto, che porta a coscienza questo mistero: sono un soggetto in quanto so di pensare. Ma il pensare non è soggettivo, così come la luce non è soggettiva.

Può sbagliare il pensare? Può errare il pensare? No!

Ho appena finito una Prefazione a un tascabile tedesco che stiamo per sfornare fra due o tre settimane Wahr und Irrtum. Eine Frage der Toleranz? Verità ed errore. Una questione di tolleranza? Spero che verrà tradotto anche in italiano: tre conferenze di Steiner bellissime sulla verità e sull’errore. Io, nella Prefazione, mi sono arrabbiato, ma proprio micidialmente, con la presidenza della Società Antroposofica in Germania che nel suo bollettino del 4 aprile 2008, cita Hegel dall’Introduzione alla Fenomenologia dello spirito, un testo fondamentale del pensiero. Conoscete Hegel, no? Io sono stato felicissimo che un certo Croce e un certo Gentile, che erano i migliori idealisti in Italia, abbiano fatto una riforma scolastica (voi ancora non eravate a questo mondo, perciò ve lo devo dire io) in base alla quale la materia «Storia della filosofia» è diventata una delle più importanti. Per me è stata una felicità, perché nella mia vita io ho fatto quasi solo Storia della filosofia.

Allora, stiamo parlando di Hegel che è il corifeo degli idealisti tedeschi: Hegel, Fichte e Shelling sono i tre grandi. Un testo fondamentale di Hegel è la Fenomenologia dello spirito, un testo poderoso. Nell’Introduzione Hegel si arrabbia con i teologi che si mettono contro di lui dicendo che si presenta come un padreterno che non perde un colpo, sforna un pensiero dopo l’altro con la prosopopea di chi dice: finché tu rimani nel pensiero l’errore è escluso. Se errare umanum est, beh, diventa un superuomo, e allora superi l’errore.

Piccola parentesi: qualcuno di voi avrà sentito parlare di Hans Küng, un teologo che ha un po’ rumoreggiato contro Roma sull’infallibilità del papa: a Tubinga tutti gli studenti hanno fatto un’enorme dimostrazione in suo favore (lui era contro Ratzinger, ma poi l’hanno fatto addirittura papa...) con striscioni enormi dove c’era scritto: errare romanum est! L’hanno fatto vedere dappertutto, non lo dimenticherò mai!! Bello!

Allora, il concetto è che Hegel si arrabbia contro coloro che hanno paura dell’errore e dice: la paura di errare è l’errore stesso. Cioè è un errore aver paura di errare. Finché l’essere umano resta nell’elemento del pensare non c’è errore, quando l’essere umano erra è perché è uscito dal pensare, è perché manca il pensare. E la presidenza della Società Antroposofica cita come se Hegel avesse detto il contrario.

Nella mia prefazione io porto l’esempio della bussola: noi siamo su una nave da dieci, venti giorni in mezzo all’oceano senza nessun orientamento ed ecco arrivano tempesta e burrasca, le stelle non si vedono, l’unica è la bussola. Esiste il fatto che la bussola possa errare? No. O è rotta, non funziona, e quindi la calamita non indica nessuna direzione, oppure indica il Nord.

Un’altra immagine del pensare è la luce: quando nel crepuscolo c’è poca luce e noi possiamo scambiare una sedia per uno sgabellino, o un libro per una scatoletta, è la luce che ci fa sbagliare? No, è la mancanza di luce. Quindi l’errore è possibile soltanto per mancanza di pensiero, ma finché si rimane nel pensare, nel pensiero, l’errore è assolutamente escluso.

Tommaso d’Aquino dice di Aristotele: Aristoteles non errat. Tommaso d’Aquino ha commentato Aristotele dall’inizio alla fine, frase per frase, il che significa che ha avuto la possibilità di appurare che Aristotele si muove sempre nell’elemento del pensiero, nella luce del pensiero, non ne esce mai fuori.

In base a questo travisamento, per me tragico, la presidenza della Società Antroposofica usa la frase di Hegel «la paura di errare è l’errore stesso» capovolta nel suo opposto per dire (vi cito letteralmente): soltanto chi è ingenuo e soltanto chi è ignorante non sa che anche in Steiner per forza ci devono essere tantissime cose erronee.

Il che significa che Steiner è una persona che continuamente esce dall’elemento del pensare, perché quando si esce dall’elemento del pensare l’errore c’è subito. Ma l’errore non è mai dovuto al pensare, non è mai commesso dal pensare, avviene quando il pensare non c’è, o è soltanto embrionale, è soltanto incipiente, rudimentale. Così come la luce crepuscolare, la luce fioca, ci rende soggetti a errare nell’identificare le cose: l’errore, però, non è dovuto alla luce, ma alla mancanza di luce, e la differenza è enorme.

Quindi, nella misura il cui il pensare c’è, va a colpo sicuro, altrimenti non è pensare. Cosa vuol dire questo dogma della falsa tolleranza che dice che ci sono soltanto opinioni, ma non c’è verità oggettiva, non esiste verità assoluta? È il dogma di una umanità che non sa più pensare, e vuol proibire di pensare a chi magari si dà da fare a pensare sempre di più.

Se noi abbiamo una umanità che non è più capace di pensare, la luce del pensare non c’è e quindi saltano fuori solo errori e non ci sono verità, ci sono soltanto opinioni. Però il tutto funziona col presupposto di una umanità che non sa più pensare e non sa più neanche che cos’è il pensare.

Il pensare è luce in assoluto.

Su un tavolo c’è un libro, d’accordo? La luce c’è e si vede che è un libro, se lo prendo in mano ci sono fogli stampati ecc. È un libro. Uno che guarda sul tavolo si può sbagliare? O non sa cos’è un libro, e allora non dice che è una farfalla, chiede: cos’è?, ma se sa cos’è un libro dirà: è un libro.

Adesso io vi chiedo: è possibile l’errore? No, non è possibile se la luce c’è. Se la luce invece è fioca fioca fioca, io dico: sul tavolo c’è una scatoletta. Questa affermazione erronea è dovuta alla luce? No, alla mancanza di luce. Nel momento in cui la luce diventa più chiara dico: no no, è un libro, non è una scatoletta!

Quindi, diciamoci: noi viviamo in una umanità che si è quasi messa d’accordo, per pigrizia spirituale mentale, che è impossibile trovare la verità oggettiva nell’elemento del pensare. La filosofia della libertà è un manifesto contro questo dogma: l’essere umano è creato per illuminare, per far sempre più luce sulle cose, e più c’è luce e più vai a colpo sicuro, l’errore è escluso. Quando la luce è fioca, non sei sicuro di cosa c’è sul tavolo; ugualmente, quando io una cosa non la capisco perché la luce del pensiero è fioca, se sono onesto dico che non sono sicuro, che non lo so.

E quando dico che non lo so, che non sono sicuro, non sto facendo un errore di pensiero, sto dicendo che non lo so, così come, con la luce fioca, dico: non riesco a distinguere, fai un po’ più luce. Anche nel pensiero si fa più luce e si distingue sempre meglio.

L’arte del pensare degli scolastici – che sono quelli che hanno esercitato il pensare come arte della vita: Tommaso d’Aquino ha passato tutta una vita sull’arte del pensare – si basava su una metodica che diceva: distinguo, sub-distinguo, sub-sub-distinguo…, quindi distinzioni sempre più sottili. Finché mi dici: distinguo il tavolo dalla sedia, fai una distinzione molto più grossolana di quando cerchi di distinguere se quel piccolo parallelepipedo sul tavolo è una scatola o un libro.

Cosa vuol dire distinguere a un livello più sottile? Vuol dire che ci vuole più luce! Quindi, più luce di pensiero c’è e più il pensiero cesella, distingue, e di una distinzione fa di nuovo due elementi: sottodistingue, e poi di nuovo e poi di nuovo.

Come è stato creato il mondo? Quattro distinzioni fondamentali, ma così grosse che sarebbe stato tutto noioso: il minerale sia! – hanno detto gli Spiriti creatori pensanti –, il vegetale sia!, l’animale sia!, l’umano sia! Se non avessero sotto-sotto-sottodistinto avremmo un violino a quattro corde con quattro note fisse: invece abbiamo la creazione di un violino a quattro corde e su queste quattro corde si possono fare distinzioni e variazioni all’infinito. E quindi abbiamo un’infinità di minerali, un’infinità di piante, un’infinità di animali e un’infinità di esseri umani: distinguo, sottodistinguo, sottodistinguo, sottodistinguo. Questo io è del tutto diverso da quest’altro io, e il terzo io è tutto diverso ancora...

L’elemento assoluto del cosmo in cui noi viviamo è l’inesauribilità del pensare che crea, distingue, distingue sempre cose nuove, diverse. Come un pittore che mica si mette a ripetere un quadro tale e quale, se no lo mandiamo a pascere i gallinacci, come si diceva una volta.

IV,7 Su ciò riposa la doppia natura dell’uomo: egli pensa, e con questo abbraccia se stesso e il resto del mondo {quindi il pensare è la luce che fa luce su tutto}; ma nello stesso tempo egli deve, per mezzo del pensare, determinarsi come un individuo che sta di fronte alle cose.

Non soltanto il pensare pensa, non soltanto il pensare fa luce, ma io, io, io penso: il pensare cosmico si esprime in me. Chi sono io? Un soggetto in cui si esprime e si porta a coscienza l’oggettivo assoluto della realtà. Il soggetto nel quale l’oggettività del mondo diventa conscia di sé.

La triade, il ternario di Hegel, visto che parlavamo di lui, tutta la filosofia di Hegel è: tesi – antitesi – sintesi.

La grande tesi, la logica, è l’idea in sé (Hegel ha scritto due volumi Die wissenschaft der Logik). La logica è l’idea, o il pensare, in sé – questa è la prima sezione della filosofia di Hegel.

Seconda è la filosofia della natura che chiama l’idea fuori di sé – che bella pensata! Tra l’altro, in italiano «fuori di sé» ha anche l’altra componente psicologica dell’essere fuori di sé. Che significa essere fuori di sé?

Intervento: Dare i numeri.

Archiati: Eh, quindi il mondo della percezione, la natura, è lo spirito umano che dà i numeri, perché pensa erroneamente che là sia la realtà, invece lì l’idea è fuori di sé, si è persa.

Il terzo passo? 1) Logica, 2) natura, 3) filosofia dello spirito. Cos’è lo spirito? L’idea in sé e per sé. Che bello! Io da liceale mi beavo di queste cose! Non soltanto l’idea è in sé, ma diventa conscia di sé, quindi per sé, torna a sé, portata a coscienza attraverso l’alienazione nella natura.

LA GRANDE TRIADE DI HEGEL

tesi la logica l’idea in sé

antitesi la filosofia della natura l’idea fuori di sé

sintesi la filosofia dello spirito l’idea in sé e per sé

L’idea, cioè il pensare divino, il pensare cosmico, si è alienato per l’uomo nella natura: quindi la natura è l’oscuramento della coscienza umana, la natura è dove lo spirito umano perde la luce del pensiero, quindi è buio e non ha la realtà – tanto è vero che la sapienza orientale dice: la cosiddetta natura è illusione. Però questa illusione fa disilludere l’uomo, lo fa ritornare dentro lo spirito, riaccende la luce dello spirito, e adesso l’uomo ha lo spirito in sé e per sé.

La logica è l’idea in sé, la natura è l’idea fuori di sé, lo spirito è l’idea in sé e per sé. Quelli sì che erano pensatori!

Teniamo presente che la scienza dello spirito di Steiner, La filosofia della libertà in particolare, si aggancia direttamente a questo idealismo tedesco e lo porta un passo ancora più avanti. Non sarebbe pensabile La filosofia della libertà senza questi energumeni dello spirito che erano gli idealisti tedeschi.

Per Hegel la natura è il buio nel pensare umano, come provocazione a riaccendere la luce. Perché, detto fra noi: cos’è una pianta? Cos’è un pero? È un’intuizione pensante dello spirito che ama il pero. Come è nato il melo? Lo spirito divino deve averlo pensato: il melo sia! Deve aver pensato queste forme, queste metamorfosi, queste accelerazioni, questi tempi di crescita ecc… quindi la legge immanente di evoluzione del melo è tutta una catena di illuminazioni dello spirito divino.

Chi ha concepito il melo? Ogni concetto deve essere concepito, se no non c’è – e l’italiano dice: «concepito», che vuol dire partorito. Quindi lo spirito concepisce luce con contenuti sempre diversi, sempre più distinti, distinti, distinti… È una gran bella cosa! Fantasia creatrice all’infinito! In Germania c’è stato un agosto pieno di pioggia, però un po’ di insetti e grilli c’erano, e io pensavo: ma guarda nel mondo degli insetti quante migliaia di tipi ci sono! E non si confondono, non è che uno è così e poi diventa come un altro… no no no. Da dove vengono? Dalla luce del pensare che concepisce concetti sempre nuovi. Qualcuno vuole dire qualcosa o ci diciamo buonanotte?

Intervento: E la mutazione genetica?

Archiati: Visto che stiamo parlando di insetti, mi concedi di mettere solo una pulce nell’orecchio, come avvio di pensiero che poi serve a creare altri pensieri, perché la tua domanda si potrebbe svolgere all’infinito, è una domanda di enorme complessità e non ci sono risposte oracolari.

Quello che noi chiamiamo mutazione genetica è un primo partecipare dell’essere umano alla creazione. Ora, siccome l’essere umano in tutto quello che fa aggiunge alla creazione il fattore di libertà – nell’animale, nella pianta, nella pietra non c’è la libertà –, allora questa partecipazione al pensare divino che varia (il pero e il melo sono due variazioni sul concetto «albero da frutto»: il concetto comune è «albero da frutto», però il pensiero lo cesella, lo varia e saltano fuori il melo, il pero, il pesco ecc…) è in fondo il distinguere, sottodistinguere, sotto-sottodistinguere di cui parlavamo prima.

La libertà umana dà la possibilità che questa partecipazione avvenga sia in modo positivo, sia in modo negativo: anzi no, mi rimangio queste due parole perché vanno nel senso della morale, e guai se diventiamo moraleggianti. Diciamo che può favorire l’evoluzione umana oppure ritardarla, perché se non fossero possibili tutte e due le possibilità, non ci sarebbe libertà.

Allora chiediamoci: a quali condizioni la mutazione genetica favorisce l’evoluzione umana e a quali condizioni la fa involvere? Favorisce l’evoluzione umana nella misura in cui il pensare umano sa ciò che fa, perché allora il pensiero va sempre più avanti.

Nella misura in cui l’essere umano entra nella legge genetica specifica, sempre più minuta di varie creature e, in base al ricostruire i pensieri divini nella loro purezza, partecipa a questa creazione divina e aggiunge sottodistinzioni, lo spirito divino gioisce perché dice: ti ho creato non con l’avarizia di tenerti a bada, godo che tu diventi sempre più creatore. Il Creatore non ha paura che gli facciamo concorrenza!

Nella misura in cui sperimentiamo alla cieca, senza luce del pensiero, quindi lasciamo fare alle forze di natura combinandole insieme e rinunciando già in partenza all’evoluzione del pensiero, nella misura in cui operiamo allo scopo di far saltar fuori qualcosa come risultato da poter vendere sul mercato (farmaci ecc.), abbiamo un fenomeno che ributta indietro l’essere umano, e quindi moralmente disumano. Perché?

Perché il pensare umano invece di andare avanti va indietro, e il fattore del potere obnubila sempre di più il pensare. Un pensare che si sente responsabile nei confronti dell’umano specifico che è la creatività del pensiero direbbe: no, non voglio fare nessun passo che non sia illuminato dal pensare. Ma ogni passo che è illuminato dal pensiero umano favorisce l’umano.

Forse qualcuno qui sta pensando: e se l’essere umano, nel suo pensiero, capisce che cosa salta fuori da questa mutazione genetica però la vuole lo stesso, sa che eserciterà un potere, sa che magari renderà più debole il corpo umano, però la fa lo stesso?

Platone ha fatto, col suo Socrate che aveva sempre ragione coi giovincelli, un esercizio di pensiero ponendo una domanda molto importante: può l’essere umano volere il male? Può volere ciò che riconosce nel pensiero come male? No, non può! Colui che compie il cosiddetto male lo può compiere soltanto perché gli appare come un bene[3]. Le due torri gemelle possono essere scaraventate a terra soltanto se coloro che lo fanno riescono a presentare alla loro coscienza questo atto come un bene per l’umanità. Lo spirito è per natura costruttivo.

Come arriva l’essere umano a vedere qualcosa che è oggettivamente male come un bene? Per fioca, fioca, fioca luce di pensiero. E allora erra, considera bene ciò che in effetti è male. Ma, ma, ma… – vedi il Faust di Goethe – c’è una regia di pensiero molto più vasta, che sa trasformare tutto il male umano in bene. Però questo non va detto troppo alla svelta, troppo ad alta voce, altrimenti favoriremmo tutti i potenziali terroristi di questo mondo.

Buona notte a tutti, a domani.

Venerdì 22 agosto 2008, mattina

Auguro una buona giornata a tutti!

Ieri sera ho descritto l’attività del pensare come un accendere luce, luce, luce: e allora si vede, si vede, si vede, si distingue questo e quest’altro, si colgono i rapporti, i nessi e i connessi ecc… Questo era il fulcro del III capitolo: cosa avviene col pensare.

Il IV capitolo è una specie di contraccolpo, di contraltare, che si chiede: cos’è la percezione, allora? Per sapere cos’è la percezione pura bisogna tirar via da quello che noi facciamo tutto ciò che ci mette il pensare. Questo è il senso del IV capitolo: il mondo come percezione.

Ora vi anticipo, come tesi da verificare, che cosa resta quando tiriamo via dal mondo il pensare, proprio per rispondere alla domanda: cos’è la percezione pura senza pensiero? Nulla. Non resta nulla! Questo è il senso delle riflessioni che stiamo facendo nel IV capitolo: renderci conto, portare a coscienza il fatto che il pensare crea la realtà, e la percezione ci fa uscire dalla realtà.

Certo che noi stiamo creando il concetto di percezione pura in chiave di pensiero! – questa è, come dire?, la furbizia, quindi anche di questo ci dobbiamo rendere conto. Noi, grazie al pensare, stiamo creando il concetto di percezione pura: se al concetto di percezione pura tiriamo via il pensare che ha creato questo concetto, cosa resta? Niente. Però anche il concetto di «niente» è creato dal pensare!

In altre parole, se noi vogliamo indicare veramente, pulitamente in chiave di pensiero la percezione pura, cosa dobbiamo fare? Star zitti! Non dire più nulla (il relatore fa una pausa silenziosa ndr). Perché anche nel momento in cui io dico di star zitti, sto parlando – perciò sono stato un momentino zitto, cosa non da poco, nel caso mio, che sono un chiacchierone nato!

Chi è che sta zitto sempre? La pietra sta zitta, perché non sa pensare; la pianta sta zitta, non mi venite a dire che le piante parlano; l’animale sta zitto.

Intervento: Abbaia.

Archiati: Abbaia, ma abbaiare è un concetto creato dal pensare umano ed è un concetto molto complesso – perché c’è abbaiare e abbaiare, eh?, il cane mio abbaia un pochino più intelligentemente che non il cagnolino di quella signora là! Quindi abbaiare è un concetto creato dal pensare. Tu mi volevi dire che il cane abbaiando parla? No, sta zitto.

L’essere umano parla perché parlando esprime i concetti che il pensare crea. Ma io volevo arrivare a un altro tipo di essere che non è né pietra, né pianta, né animale ma che sta sempre zitto: è il bambino piccolo che ancora non parla. Sta sempre zitto, e perché sta sempre zitto? Perché ancora non sa pensare.

L’acquisizione del linguaggio è l’inizio, è l’avvio al pensare. Perché? I tre grandi elementi di umanizzazione dell’uomo sono: la posizione eretta che consente di camminare e che gli animali non hanno. Le scimmie ci hanno provato, però non ci sono riuscite, e nemmeno il canguro, che con la posizione eretta non ha nulla a che fare: fisiologicamente dovremmo fare discussioni molto articolate per dimostrarlo.

Allora, i tre gradini del diventare pienamente uomo sono:

1. posizione eretta per camminare,

2. parlare

3. pensare

Perché dicevo che il linguaggio è il primo avvio al pensare? Perché il linguaggio è il pensare del passato cristallizzato nel linguaggio. Il linguaggio è l’insieme cristallizzato del passato del pensare di tutta la cultura di un popolo. In base al già pensato del mio popolo, cristallizzato nella mia lingua materna, io imparo a parlare, incomincio a capire cosa vuol dire pane, cane, mucca, strada ecc… Quindi il bambino piccolo sta zitto, non parla perché il pensare non c’è ancora.

Allora ho pensato che questa mattina, mentre riflettiamo sempre in chiave di pensiero sul IV capitolo de La filosofia della libertà, vi darò una falsariga di ciò che avviene, attraverso il pensare, nell’elemento della testa, nell’elemento del cuore – quindi tutta una riflessione sull’arte, sul bello e sul brutto – e cosa avviene nell’elemento della volontà.

Se è vero che l’essere umano in base ai pensieri accende i sentimenti, e in base a pensieri e sentimenti intride di forze volitive le sue braccia, i suoi piedi, allora dobbiamo dirci che la percezione pura è il nulla di pensiero, il nulla di sentimento e il nulla di volontà. E questo ci verrà proprio di verificarlo, spero in un modo convincente, e poi ci sarà la discussione che è fatta per mettere le cose in discussione, appunto, in base a quello che direte voi – supponendo che dietro al linguaggio ci sia un barlume di pensiero, cosa da non dare per scontata perché c’è gente che parla e fa parlare il linguaggio, non ci mette nulla di suo.

Rudolf Steiner, una volta, nel 1914, addirittura in una riunione annuale degli antroposofi (o teosofi, allora) – quattro conferenze importantissime che sono tra l’altro stampate in italiano, le potete comprare per 8 euro: Il pensiero nell’uomo e nel mondo[4] –, nella prima conferenza dice: la maggior parte degli uomini d’oggi (voleva essere gentile, perché altrimenti doveva dire: tutti quanti) non ha nessun pensiero, nessun concetto, ha soltanto il linguaggio. Per automatismo lascia dire al linguaggio ciò che il linguaggio dice, ma non ci mette nulla di attività propria, di intuizione propria che riafferra il linguaggio.

Io ho la fortuna di parlare quasi sempre in una lingua che non è la mia materna – tra l’altro la mia lingua materna non è l’italiano, lo devo sempre sottolineare, è il lombardo, il bresciano, anzi, che è tutta un’altra cosa. Andavo a scuola, da piccolo, avevo sei anni, e c’erano dei quadretti sul muro, per esempio c’era l’immagine di un imbuto e sotto c’era scritto IMBUTO. Io tornavo a casa e piangevo perché il «tortaröl» non è un «imbuto»!! Ma la maestra non sa che quello è un tortaröl? Una tragedia, per me! Quindi non mi dite che la mia lingua materna è l’italiano: io ho imparato l’italiano, capito? C’è una bella differenza fra imbuto e tortaröl: imbuto viene da «imbevere», invece in tortaröl, torrrrtarrrröl, sentite che c’è due volte questo girare per andar giù – come in Trichter, imbuto in tedesco.

Stavo dicendo che non essendo il tedesco la mia lingua materna, devo essere presente al linguaggio, quindi gli ascoltatori se la godono perché sanno che devo stare attento continuamente, non ci sono automatismi di linguaggio. E tra l’altro mi succede anche in italiano, perché ormai l’ho talmente dimenticato che quando vengo in Italia devo stare attento a ricordare le parole.

Se non c’è questa specie di aiuto karmico, se volete, di portare il linguaggio individualmente, artisticamente a coscienza, il linguaggio rischia di farci addormentare perché è una cosa così comoda, è già stato tutto pensato – e mica pensato male eh?! Il linguaggio è stato creato non al livello di coscienza dell’Angelo, ma al livello di coscienza dell’Arcangelo, quindi due gradini cosmici più alti del pensare umano: perciò ogni linguaggio ne ha di saggezza!

Se ci fosse più gente che veramente mastica la Divina commedia dall’inizio alla fine, troverebbe anche tantissime parole che sono state messe nel dimenticatoio. «Indiare»[5], per esempio: rendere l’essere umano nel suo pensiero, nella sua arte, nella sua creatività sempre più divino, farlo entrare sempre più nel divino come spirito creatore. Il linguaggio italiano in Dante ha creato «indiare», e io vi chiedo: perché ce la siamo persa questa parola? È bellissima.

Io, prima di scoprire Steiner, ero eremita sul lago di Como, e ho studiato, ve lo confesso perché è vero, la Divina Commedia dall’inizio alla fine, ogni parola, 11 volte. Stavo cominciando per la dodicesima volta quando mi è successo il patatrac di scoprire Steiner, e allora ho avuto molto meno tempo per Dante.

Se è vero che il linguaggio rischia di farci addormentare il pensiero, perché è così bello comodo e ci permette di dire tantissime cose, allora io dico: se decidiamo di farci portare comodamente dal linguaggio, prendiamolo almeno là dove è bello ricco, e non impariamo l’italiano soltanto leggendo i giornali.

Poi, l’altro passo sarebbe di afferrare il linguaggio in modo creativo e individuale e di mettere la propria attenzione pensante dentro ogni parola: allora non soltanto il linguaggio si arricchirebbe sempre di più ma si individualizzerebbe sempre di più, e ognuno ne ha la possibilità. Le lettere dell’alfabeto sono 21 in italiano, le parole sono tantissime, le combinazioni possibili sono all’infinito! Così come le note sono 7, 12 coi mezzi toni, e le variazioni sono all’infinito. Quindi una persona che nel linguaggio ci mette poco pensiero parla in un modo automatico, soltanto con modi di dire, e tende a voler codificare il linguaggio, a correggere un altro che parla diversamente – no, non si dice così! – e a proibire che l’individuo diventi creativo nei confronti del linguaggio.

Due fenomeni polarmente opposti in fatto di creatività individuale nei confronti del linguaggio sono il francese e il tedesco: sono veramente come una polarità. L’italiano oscilla, è aperto sia di qua, sia di là.

francese tedesco

italiano

Il francese tende a codificare il linguaggio in tutto e per tutto, è proprio una caratteristica del francese: questo rende morto il linguaggio, perché manco tu apri la bocca ti correggono – io ho tenuto conferenze a Chartres, a Parigi in francese e mi dicevano: no, no, no, così non si dice! È già tutto codificato, l’individuo non ha nessuna possibilità di agire artisticamente col linguaggio.

Il tedesco per natura – basta leggere Goethe: io ho letto quasi tutto Goethe quando gli antroposofi dicevano peste e corna di me (e lo fanno ancora) e non avevo nessun invito a tenere conferenze – il tedesco per natura, dicevo, anche se adesso ci sono tendenze opposte, ti lascia talmente libertà che tu in ogni frase, anche scrivendo, puoi spostare l’io avanti e indietro, tutta la disposizione delle parole: c’è un massimo di libertà individuale, e questa è una gran bella cosa! Adesso c’è stata una riforma del linguaggio, non so se l’avete seguita un po’ in Italia, e questa tendenza a voler codificare di più non è bella, perché proibisce all’individuo di essere artistico.

L’italiano è aperto in tutte e due le direzioni.

In un linguaggio dove è stato tutto precisato – per cui tu o parli in un modo giusto o parli in un modo sbagliato, perché ci sono soltanto il giusto o lo sbagliato – non c’è più creatività, e questo impoverisce il linguaggio.

Un estremo sarebbe il linguaggio per nulla codificato: pura arbitrarietà, aleatorietà, e questo non deve essere, altrimenti non sarebbe un linguaggio. Un linguaggio deve essere una base comune. Però ci deve essere un giusto equilibrio, un ugual peso, tra la comunicabilità, la comunità, la comunanza – quindi un certo concento, un accordo di popolo che le parole hanno questi significati a cui ci si deve attenere – e la libertà e creatività individuale.

Questa mobilità dell’artistico è una cosa non da poco, e al livello di un popolo si tratta di agire coscientemente nei confronti del linguaggio, sapendo che si tratta di un equilibrio giusto tra la comunanza per cui è importante capirsi – e ci si può capire soltanto se colui che parla non ha la possibilità di essere del tutto arbitrario nel maneggiare il linguaggio –, e la tendenza del linguaggio a diventare morto, mortificante per l’individuo che non ci può mettere nulla di individuale e artistico, nulla di creativo.

In Germania stiamo facendo l’edizione, in tedesco, di 14 conferenze di Steiner tenute ad Hannover del 1907, (speriamo di averle presto anche in italiano[6]), conferenze così attuali visto che spiegano in tutto e per tutto la guerra tra la Georgia e la Russia di oggi: in tedesco si intitola Zwischen Ost und West. Ursachen des neuzeitlichen Weltgerschehens (Tra l’Oriente e l’Occidente), un volume di quattrocento pagine. Nell’Opera Omnia è esaurito da dieci anni e non si fidavano a ripubblicarlo perché avevano paura dell’Inghilterra, paura della Russia. Sono conferenze bellissime, una summa della scienza dello spirito.

In queste conferenze ci sono citazioni che Steiner fa e non si sa dov’è la fonte: ma basta andare su Google con una serie di 5-6 parole e ti salta fuori da dove sono state stralciate. È possibile avere due fonti con la stessa sequenza di parole? Quasi impossibile: è possibile solo se uno ha copiato dall’altro. Quindi rendiamoci conto di quanto posto c’è per la creatività lasciata all’individuo nei confronti del linguaggio.

Allora, in queste conferenze Steiner dice: adesso che la Germania ha invaso il Belgio (si era nella prima guerra mondiale), eccetera, eccetera eccetera, l’Inghilterra dice peste e corna della Germania. Ma andiamo indietro al 1870, quando è stato creato l’impero, Deutsches Reich, ed erano i tempi di Bismark: cosa c’era allora? C’era il militarismo micidiale della Francia, a Occidente, e il militarismo enorme della Russia dall’altra parte. Nel dicembre del 1870, dice Steiner, sul The Times stava scritto: finalmente è sorto tra la Francia e la Russia un potere che argina queste due forze imperialistiche, finalmente è sorto quel potere là in mezzo, auspicato da sempre da tutti i politici inglesi. Nel Times.

Nelle trascrizioni delle conferenze è detto che Steiner cita questo articolo di giornale: dicembre 1870. Oh, è passato un secolo, e sia a Dornach (l’Opera Omnia), sia in Inghilterra quando hanno tradotto il testo di Steiner in inglese, nessuno ha trovato la citazione. Come dicevo, noi in casa editrice ci siamo messi a cercarla. Monika Grimm, l’editrice che è qui, dice: siccome l’Inghilterra un minimo di rimorso di coscienza ce l’ha per aver dovuto mettere in piedi due guerre mondiali per dare una botta alla Germania che stava lì in mezzo, allora come contentino ogni persona privata può avere accesso tramite Google a tutti i giornali inglesi. Ma deve essere una persona privata: noi ci eravamo presentati come casa editrice e ci hanno detto no. Allora ci siamo ripresentati con un altro indirizzo di persona privata. È bastato dare due o tre parole in sequenza – io ho detto a Monika Grimm: dagli all english statesman (tutti i politici inglesi) – e subito compare la pagina 10 del Times dell’8 dicembre 1870! E lì c’è proprio quello che Steiner ha letto. Nell’Opera Omnia volume 173 è tutto raffazzonato, perché non si è trovata la fonte ed è stato cambiato tutto. In italiano non è neanche tradotto[7].

In queste conferenze si capisce subito che cosa c’è dietro l’odierna guerra fra la Georgia e la Russia: dove dice «Inghilterra» basta metterci «Stati Uniti» e torna tutto, i conti sono perfetti.

Prima di entrare nel merito del testo sulla «pura percezione», chiedo: la guerra tra la Russia e la Georgia c’è stata anche sui giornali italiani, no? Allora, supponiamo che tutti noi andiamo là con l’intento di dire che vogliamo avere la pura percezione e non soltanto leggere quello che i giornalisti scrivono sui giornali. Cosa vedremmo?

Prima riflessione: il percepibile, cioè quello che si potrebbe percepire, è infinito.

Seconda riflessione: ognuno di noi ne vedrebbe un frammento.

Terza riflessione: nessuno di noi potrebbe percepire senza al contempo pensare.

Supponiamo, cosa possibilissima, che una certa parte di noi sia maggiormente favorevole alla Russia: intriderebbe subito le percezioni di questo suo convincimento, che in fondo ha più torto la Georgia che non la Russia. E questo cos’è? È un pensiero. Se noi avessimo in braccio un bambino piccolo di sei mesi, quello non direbbe: eh, qui la Georgia ha fatto apposta, pagata dall’America, a farli venire in modo che… sono tutti pensieri!

E chi di noi fosse più orientato a favore della Georgia, vedrebbe le cose in un altro modo, interpreterebbe le percezioni in un altro modo. Perché? Perché porrebbe alla base altri pensieri. Non stiamo a dire, adesso, che cosa è meglio o peggio, non è questo che ci interessa: ci interessa renderci conto di che cosa noi, col pensare, da sempre facciamo. Facciamo tutto col pensare, e ho soltanto aggiunto che l’avvio del pensare, evolutivamente, proprio nel corso della vita, è il linguaggio. Il linguaggio è il pensare passato di un popolo, cristallizzato nel significato delle parole.

Allora, prima di riprendere la lettura, dobbiamo mettere un po’ di ordine qui nei paragrafi: questi risvolti tecnici non ci devono far perdere troppo tempo, però ogni tanto un piccolo accenno ci vuole, perché se non correggete, vi sembrerà sempre di sentire da me i paragrafi sbagliati, visto che io vado secondo quelli tedeschi.

Quindi io avevo letto il IV,8 (da noi segnalato come 7 ndr)[8] «Su ciò riposa la doppia natura dell’uomo: egli pensa e con questo abbraccia se stesso e il resto del mondo; ma nello stesso tempo egli deve, per mezzo del pensare, determinarsi come un individuo che sta di fronte alle cose».

A questo punto, nel testo tradotto dal Vigevani, non c’è un nuovo paragrafo, invece ci deve essere: qui comincia il paragrafo 9, dove il processo di pensiero fa proprio una cesura particolare: chi traduce in italiano si deve attenere ai paragrafi dell’originale tedesco. Se la scienza dello spirito fosse sorta in italiano, e adesso non vogliamo discutere se sarebbe andato bene o no, allora ci dovremmo attenere ai paragrafi italiani, ma visto che fa parte del karma dell’umanità il dover tradurre dal tedesco, è importante attenersi ai paragrafi tedeschi, soprattutto per non creare problemi quando si studia.

Con il paragrafo 9 comincia tutto un altro processo di pensiero (tant’è che sul mio testo fra il paragrafo 8 e il 9 ho messo una bella riga) che dice: cosa ho quando ho la percezione pura? Devo togliere via tutto quello che il pensare ci ha aggiunto.

IV,9 Ora però ci viene da chiederci: «In che modo l’altro elemento, che abbiamo finora indicato solo come oggetto dell’osservazione e che si incontra con il pensare nella coscienza {meglio sarebbe: e che nella coscienza si incontra con il pensare}, penetra nella coscienza stessa?»

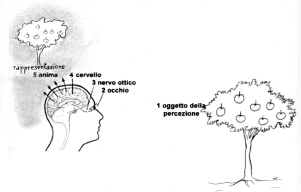

L’altro elemento è la percezione, o l’osservazione: come entra nella coscienza? L’albero di mele è là davanti a me: io mi giro e ho la rappresentazione dell’albero di mele. Come è arrivato in me quell’albero? È il grande problema anche della filosofia di Immanuel Kant: come fanno le cose che sono fuori di me a entrare dentro di me? Se una cosa è fuori, è fuori. Se appena appena sbatto la testa contro quell’albero mi faccio un bernoccolo, eppure può addirittura entrare dentro la mia coscienza senza nessun bernoccolo!

IV,10 Dobbiamo, per rispondere a tale domanda, togliere via dal nostro campo di osservazione tutto quello che vi è stato già portato col pensiero. Infatti il contenuto della nostra coscienza è sempre pervaso {intriso} da concetti nei modi più variati {svariati}.

IV,11 Dobbiamo rappresentarci un essere che, sorgendo dal nulla con intelligenza umana pienamente sviluppata, si affacci al mondo {adesso bisogna diventare fantasiosi perché ci viene chiesto di immaginare qualcosa che non c’è: un essere umano di 30 anni sorto dal nulla, dotato di pensiero e che per la prima volta guarda il mondo nel quale non ha ancora messo nulla del suo pensiero. Che cosa vede?}. Quello di cui si accorgerebbe prima di mettere in attività il suo pensare è il puro contenuto dell’osservazione. Il mondo non gli mostrerebbe che un aggregato sconnesso di oggetti di sensazione: colori, suoni, sensazioni di pressione, di calore, gustative, olfattive e poi sentimenti di piacere e dispiacere. Questo aggregato {questa farragine} è il contenuto dell’osservazione pura, priva di pensiero.

Mica è vero, Steiner sta barando! Oh, dice che gli si mostra un aggregato: «aggregato» è un concetto complessissimo creato dal pensare. Un aggregato sconnesso: «sconnesso» è un concetto che sorge solo col pensare. Un «aggregato sconnesso di oggetti di sensazione»: ma allora sta già pensando se gli si presentano «oggetti di sensazione: colori e suoni…» – ma se quello non ha ancora cominciato a pensare, che ne sa di colori, che ne sa di suoni? Sente i suoni ma non pensa ai suoni: se uno non pensa al suono, lo sente?

Vi ho fatto tante volte l’esempio del monaco (prendo l’esempio del monaco, perché normalmente non succede più) che è tutto concentrato a studiare Tommaso d’Aquino, o Aristotele: sono le 10 di mattina, la campana suona 10 rintocchi, e all’improvviso il suo pensiero si rivolge alla campana, conta i rintocchi – dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan –: sono 7. E gli altri 3?

Sinceramente, chi di voi ha davvero fatto questa esperienza alzi la mano. Meno male che c’è ancora qualcuno, meno male, meno male!, perché se non ci fosse più nessuno a fare questa esperienza, non avremmo più la possibilità di capire cos’è la percezione pura. I primi 3 rintocchi l’orecchio li ha sentiti, non è che era chiuso: li ha sentiti, li ha vissuti, ma il monaco in quanto soggetto pensante non li ha sentiti nel pensare. Quindi l’attenzione pensante non era rivolta ai suoni della campana, perché lui stava studiando Aristotele.

Allora, li ha sentiti o non li ha sentiti? Li ha vissuti. Il sentire, nel linguaggio italiano, è una categoria rivolta in tutte e due le direzioni: il sentire lo possiamo riferire al pensare conscio e anche al vivere non conscio.

Sento dolore, dico io; ma il bambino piccolo può sentire dolore senza rendersene conto, senza che ci sia il pensiero. Quindi vedete che se noi prendiamo il sentire italiano e lo sceveriamo in chiave di pensiero, ci rendiamo conto che è una categoria molto complessa perché è aperta in tutte e due le direzioni. È aperta nella direzione di una percezione pura – sentire inconscio, come percezione pura che vale per i primi 3 rintocchi – oppure sentire conscio, che è aperto dalla parte del pensare e riguarda gli altri 7 rintocchi.

In quanto vissuto astrale o eterico sono stati sentiti tutti e 10, ma sentiti consciamente solo 7. Se noi gli chiediamo: ne hai sentiti 7 o 10?, spontaneamente ti risponde che ne ha sentiti 7.

Intervento: Se noi abbiamo 12 sensi, il sentire è una cosa infinita, con diversissime gradazioni e combinazioni, quindi «sentire» è una parola proprio complicatissima.

Archiati: Perciò ho preso questa parola, perché l’area semantica del concetto di «sentire» italiano è vastissima e là dove vogliamo minimamente specificarla viene riferita all’udito; questo perché – l’Arcangelo del linguaggio italiano lo sa – il primo senso che è nato nell’evoluzione saturnia della Terra è stato l’udito. E perciò il linguaggio italiano riferisce questo primo senso dell’udire, chiamandolo «sentire», a tutti i sensi: ho sentito un gusto, ho sentito un profumo… Quindi «sentire» è una categoria complessa perché si riferisce un po’ a tutti i sensi, però in modo particolare all’udito: mi senti o non mi senti? Riguarda l’orecchio. Ma c’è anche: senti caldo o senti freddo? Sento piacere, sento dispiacere. Mi sento male.

Cosa stiamo facendo noi adesso? Stiamo recuperando il linguaggio al livello di presa di coscienza in chiave di pensiero. Il linguaggio diventa molto più bello nella misura in cui uno si rende sempre più cosciente di quanto c’è depositato nel linguaggio.

Allora: IV,11 «Questo aggregato è il contenuto dell’osservazione pura priva di pensiero».

(IV,11) Di fronte ad esso sta il pensare, pronto a svolgere la sua attività non appena trovi un punto di presa. L’esperienza presto insegna che esso se lo trova. Il pensare è in grado di tirar dei fili da un elemento di osservazione ad un altro. Esso congiunge determinati concetti con questi elementi, e così li mette in rapporto. Abbiamo visto più sopra come un improvviso fruscìo venga collegato subito con un’altra osservazione attraverso il fatto che noi riconosciamo {pensiamo} il primo come effetto della seconda.

Il fruscìo è un effetto: un fruscìo di foglie non può causare se stesso, deve essere causato dal vento, o da una pernice che passa tra i fili d’erba. Può un fruscìo causare se stesso? No, deve essere causato. Chi lo dice? Il pensare! Fruscìo è effetto. Un fruscìo da solo non esiste, deve avere una causa, quindi il pensare pensa il fruscìo come effetto e cerca la causa, perché se non trova la causa non si dà spiegazione. Un altro esempio: un cagnolino sente il fruscìo delle fronde dell’albero, cosa fa? Cerca una spiegazione? L’uomo dice che è il vento, il cane non cerca una spiegazione perché non ha il concetto di fruscìo di fronde in quanto effetto di qualcos’altro, che ne è causa.

IV,12 Se noi ci ricorderemo che l’attività del pensare non deve affatto essere concepita come soggettiva, non saremo nemmeno tentati a credere che tali rapporti stabiliti dal pensare abbiano un valore puramente soggettivo.

IV,13 Si tratta ora di cercare, per mezzo della riflessione pensante, quale rapporto vi sia fra il contenuto dell’osservazione datoci per via immediata, di cui abbiamo sopra parlato, e il nostro soggetto cosciente.

Dal paragrafo 14 in poi c’è una precisazione del concetto di percezione dove Steiner dice: io chiamo percezione tutto ciò che non è pensare. Adesso è importantissimo ritornare a chiederci che cos’è il mondo senza il pensare, per capire, per portare a coscienza in un modo sempre più ricco, profondo e vasto, che cosa fa il nostro pensare continuamente, e che questo pensare è più una potenzialità che non qualcosa di già attualizzato dagli esseri umani.

Noi esseri umani, infatti, a questo punto dell’evoluzione, abbiamo soltanto iniziato a pensare, siamo proprio agli inizi: ed è importantissimo renderci conto, in chiave pensante ovviamente, che questo pensare è una facoltà passibile di essere sviluppata ancora all’infinito. Siamo soltanto all’inizio. La gioia, la bellezza, l’esperienza di essere artisti sta proprio nel diventare sempre più creativi, più vasti nel pensare stesso.

Allora, facciamo di nuovo questo esercizio di fondo che si chiede: cos’è il mondo senza il pensare? Pura percezione.

Un papà e una mamma, con in braccio un bambino di sei mesi, stanno facendo la spesa in un supermercato. Il bambino, che ha già gli organi di percezione, cosa vive? Pura percezione: percepisce tutto e di pensiero nulla! Non mi dite che il bambino ha meno possibilità dei genitori di percepire: gli occhi ce li ha, illesi, anzi forse meno obnubilati, meno indottrinati dalla pubblicità, perché gli occhi della mamma vanno subito a quel detersivo lì che era in televisione, invece il bambino li percepisce tutti, non ha preferenze. La pubblicità è l’occhio abbindolato, crea una selezione impoverente, depauperante della percezione perché te la orienta, te la manipola.

Oltre a percepire tutto, la mamma ha il concetto di prezzo, di denaro, di carrello, di negozio, di formaggio, di pane… adesso dice al bambino: me la fai tu la spesa? Qual è il primo problema del bambino? Che non sa cos’è la spesa, sente le parole ma non capisce nulla.

Adesso non mi dite: vengo a Roma dalla Sardegna, dal Piemonte per fare un seminario su La filosofia della libertà, penso di spendere soldi per qualcosa di profondissimo, di metafisico… e questo mi viene a parlare della spesa!! Piano, adesso arriva il contraccolpo.

Ho paragonato lo stato di coscienza del bambino, dove c’è la pura percezione, con quello della mamma che è uno stato di coscienza normale. Adesso vi metto accanto alla mamma una persona che pure fa la spesa, si trova nello stesso supermercato, vede le stesse cose, però si è data un pochino da fare per sviluppare il pensiero – non deve essere per forza un antroposofo, eh?!

Mettiamo questa persona accanto a questa mamma normale – che non vogliamo disdegnare: il normale è il normale – per evidenziare quale evolubilità, quale possibilità enorme di ulteriore futura evoluzione del pensiero sia intrinseca nell’uomo normale di oggi. Paragonata al tipo di coscienza, al livello di pensiero che ha questo pensatore, la mamma è come un bambino.

Intervento: Visto che stava col marito, questo pensatore sarà il marito!

Archiati: Il marito non per vera evoluzione, ma per grazia ricevuta, solo per il fatto che è marito! Guarda che io volevo essere gentile con i maschietti, perché se il paragone lo facevo tra il pensatore e il papà, in fatto di spesa magari le idee e i concetti erano ancora più poverelli!

Allora, così come facciamo fatica a reimmergerci nello stato di coscienza del bambino piccolo, perché noi la percezione pura non ce l’abbiamo più, adesso di nuovo dobbiamo un po’ sforzarci a metterci dentro a quest’altro tipo di coscienza, perché ci è avanti di un bel po’ – così come questo testo ci è un po’ avanti.

Supponiamo che questa mamma e questo papà normali non abbiano nessun concetto, non si rendano conto, non abbiano un minimo di coscienza pensante del fatto che i beni di consumo, le merci che ci sono e soprattutto le merci che non ci sono in questo supermercato sono un riflesso di tutta l’economia mondiale e del sociale nell’umanità. E che nel prezzo di questo formaggio, di questo litro di latte, di questo pezzo di pane io trovo cristallizzato – in un certo risvolto, se guardo al livello capillare dei centesimi, perché il prezzo è fatto anche di centesimi e se tutti i generi alimentari crescono anche soltanto di 5-10 centesimi fa una bella differenza per la spesa – anche il prezzo del petrolio che negli ultimi mesi è salito alle stelle.

Ora, che accanto a questo papà dalla coscienza normale ci possa essere un tipo di coscienza che si è fatta molti più pensieri su tutti questi generi alimentari, e li vede nel suo pensiero come effetto di tutta la situazione sociale mondiale, di tutta la somma di egoismo, di materialismo che c’è ecc…, che differenza fa?

Così come c’è una differenza abissale tra la coscienza del bambino che vive soltanto la percezione nel suo vissuto e la coscienza dell’adulto che ben conosciamo, così c’è una differenza altrettanto abissale tra il gradino ordinario della coscienza adulta e il salto qualitativo nell’evoluzione del pensiero che ha compiuto la seconda persona. E questo salto qualitativo è addirittura all’infinito, perché il pensabile su questi generi alimentari, e quindi tutti i nessi che si possono creare col pensiero, sono infiniti.

In altre parole, io ho la possibilità di trovarmi in un supermercato, nel quotidiano più normale, però con la consapevolezza che essere in evoluzione significa essere nel mezzo di un cammino di pensiero aperto all’infinito, che può diventare sempre più ricco, sempre più vasto, sempre più cosciente, sempre più profondo.

E la gioia della vita in che cosa consiste? La gioia della vita è la coscienza. Il bambino di sei mesi può sentire gioia? No, sente piacere, non gioia. La gioia è un fenomeno di coscienza, non c’è gioia senza sapere di avere gioia, e perciò il linguaggio distingue tra gioia e piacere.

Piacere è un oscillare tra l’animico e il corporeo.

La gioia è un oscillare tra l’animico e lo spirituale.

Quindi la gioia è un’interazione fra l’anima e lo spirito, perché la gioia viene sentita nell’anima che sta vivendo un riflesso di ciò che c’è nello spirito. Quella noi chiamiamo gioia. Quando invece l’anima vive un riflesso di ciò che c’è nel corpo lo chiamiamo piacere, e il fatto che tante persone non distinguono più tra gioia e piacere è proprio una catastrofe enorme.

L’anima in interazione con lo spirito sente gioia, dolore, sofferenza. L’anima in interazione col corpo sente piacere oppure dispiacere. Le tre parole negative – dolore, sofferenza e dispiacere – oggi sono tutte rivolte al corporeo, perché è molto più difficile sentire dolore e sofferenza per la mancanza di spirito nell’umanità. Quindi la gioia nel vivere ciò che è spirituale viene da sé, invece la sofferenza perché lo spirito manca non viene da sé, va portata a coscienza.

Nel linguaggio c’è questo risvolto psicologico, soprattutto in quello italiano che è eminentemente psicologico: se noi togliamo il corpo, all’uomo, sente dolore? No. Sente sofferenza? No. Sente dispiacere? No. Se invece io sento sofferenza per il fatto che l’umanità è diventata così materialistica, così povera, il corpo non c’entra nulla. Però questo tipo di sofferenza va conquistata, non la dà la natura: tutto ciò che è corporeo lo dà la natura, tutto ciò che è spirituale è un fattore di libertà. Sentire gioia o sofferenza nei confronti delle sorti dell’umanità – cosa che non c’entra nulla col corpo – è una conquista di evoluzione dello spirito.

Non c’è difatti un contrario di gioia, perché la gioia esula dal corporeo e non c’è un suo negativo che esuli altrettanto dal corporeo. Nella sfera di ciò che è spirituale la lingua tedesca è veramente molto più ricca – questo non significa che è migliore o peggiore, non facciamo riflessioni discriminanti, però dobbiamo essere sinceri e oggettivi.

Per tutti i fenomeni dello spirito Hegel ti mette lì un testo fondamentale: Fenomenologia dello spirito, quindi è chiaro che già in base all’idealismo il linguaggio tedesco è diventato molto più ricco sui fenomeni dello spirito. Sul fenomeno dell’anima il linguaggio tedesco ha meno parole, meno sfumature dell’italiano. Chi deve tradurre dall’italiano al tedesco fenomeni dell’anima, delle volte arranca perché il tedesco è più povero, non ha un repertorio così sfumato.

Parlavamo di «sentire», prima: eh, gli ho detto una cosa e si è risentito! Spiegate a un tedesco cosa vuol dire che si è «risentito». Quello ti dice: io guardo sul vocabolario, il prefisso «ri» significa ripetere, allora risentito vuol dire che ha sentito un’altra volta. In tedesco non lo potete dire, risentito, non esiste!

Intervento: Comunque vuol dire che ha sentito due volte: al presente e al passato.

Archiati: Certo che nel risentirsi c’è il raddoppiare del sentirsi, però il linguaggio ti dà il risultato psicologico del vissuto e quindi andare a monte per far vedere che difatti si tratta di un sentire che si ripete sarebbe una cosa complessissima. Perciò il concetto di sentire è così composito. Qui però sfocia nel fatto che quel tipo lì si è risentito. In altre parole, non si può tradurre senza tradire. Traduttori traditori.

Intervento: Si può tradurre letteralmente.

Archiati: Tradurre di sana pianta lessicalmente significa non capire che da un linguaggio all’altro c’è sempre un abisso. E come si risolve la faccenda dell’abisso? Bisogna prendere la parola «risentirsi», lasciar perdere il linguaggio italiano e assurgere al concetto: bisogna salire dal livello del linguaggio al livello del pensiero, cosicché l’italiano sparisce e io devo crearmi il concetto di risentimento. Quando me lo sono creato, il pensiero è ugualmente sovrastante il linguaggio tedesco, e allora dal concetto puro di risentimento lascio dire al linguaggio tedesco quello che il linguaggio tedesco sa dire, e quello che non può dire in fatto di risentimento, non glielo faccio dire.